沧州生产 北京监管

一粒新药的“双城记”

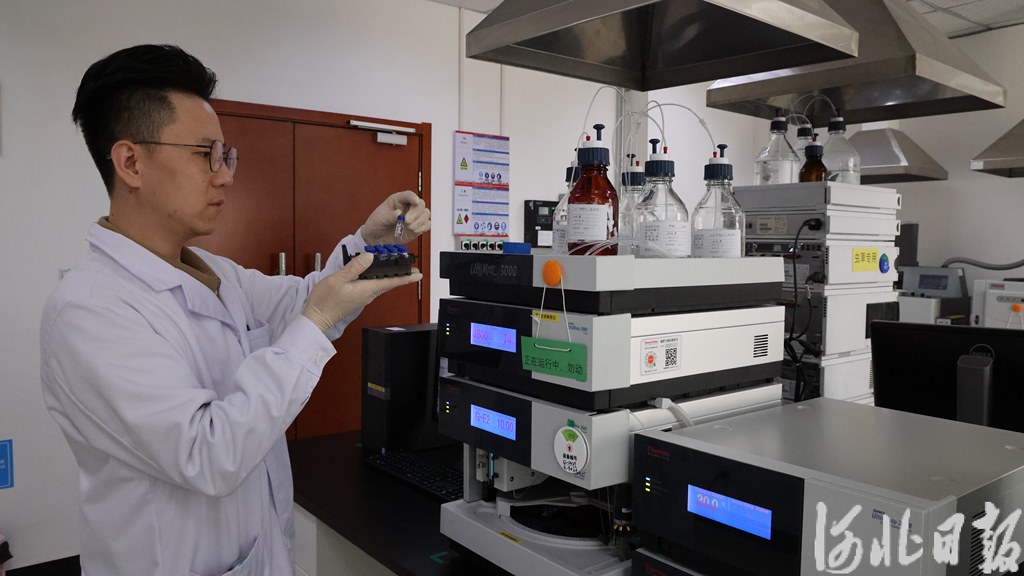

2月19日,在位于京津冀·生物医药产业园的北京协和药厂有限公司沧州分公司,工人正在对原料药产品进行检测。河北日报记者戴绍志摄

2月11日,春寒料峭。下午5时,北京协和药厂有限公司沧州分公司负责人沈玉堃从北京总部赶回位于沧州临港经济技术开发区的京津冀·生物医药产业园。一下车,风扑面而来,他不由得缩了缩脖子。

风是凉的,心却火热。

当天,总部肯定了他们去年双环醇原料药的高产量。今年,总部还计划建设虫草菌丝项目,这将是其在京外建设的首个大健康领域的产业基地。

双环醇片是北京协和药厂有限公司自主创制的国家一类新药,主要用于抗炎保肝治疗。药品由沧州工厂提供原料药,北京工厂完成制剂生产。

一粒新药的“双城记”能唱起来,得益于一项在全国开先河的创新政策——异地监管。

“我们太需要这项政策了。它节省了药品重新审批的时间,保障了原料药的持续稳定供应。”沈玉堃说。

2014年京津冀协同发展战略实施以来,北京制定了产业疏解目录,其中要求化学原料药生产企业在2017年底前退出北京。

机遇垂青有准备之人。

“北京医药企业外迁承接地的竞争非常激烈。”沧州临港经济技术开发区生物医药招商局局长刘帅说,2014年9月23日,他们参加了北京生物医药产业转移基地建设比选推介会,得到了与会医药企业一致好评,成为候选承接地之一。

2月19日,在位于京津冀·生物医药产业园的北京协和药厂有限公司沧州分公司,工人正在原料药生产线上进行操作。河北日报记者戴绍志摄

此后不久,沧州临港经济技术开发区主动与北京市经信委接洽,邀请23家北京药企实地考察。包括北京协和药厂(现为北京协和药厂有限公司)在内的多家转移企业的负责人,都对这次考察记忆犹新。

2014年10月23日早晨6时,两辆大巴即将出发,开发区工作人员递给大家的不是招商资料,而是温度刚好的豆浆、牛奶,各企业考察人员心中一暖。

实地考察时,诸多细节更添信心:水、电、排污以及蒸汽、天然气接口铺设至厂区外一米处,便捷无忧;园区内能采购到多种中间体和溶剂,配套完备;园区预留充足空间,企业长远发展有保障。

最终,沧州临港经济技术开发区在竞争中脱颖而出。

2015年1月,京冀两地合作共建北京·沧州渤海新区生物医药产业园,北京协和药厂等22家北京药企首批签约入驻。

然而,监管难题仍是企业外迁的最大掣肘。

在我国,药品生产实行属地监管。北京药企一旦迁入沧州,需要向河北药品监管部门重新报批。

这意味着什么?沈玉堃细数迁移的影响——

工艺研发和报批手续再走一遍,投入资金将超过500万元;失去“北京药”身份,好不容易建立的品牌将受到影响;重新审批的时间在两到三年间,随时可能出现的市场变数将为企业带来极大损失。

面对风险,企业迟疑了,甚至一些在建厂房都没了动静。

突破,再突破,必须打破“一亩三分地”的思维定式。

“探索‘飞地’模式!”当年,京冀两地药品监管部门进行了多轮研判和论证,提出探索实行医药产业转移异地监管模式。

2016年7月,经原国家食药监总局批准,沧州临港经济技术开发区成为全国唯一一个实行异地监管政策的园区。进入园区的京籍药企依然保留“北京身份”,企业名称、注册地址不变,批准文号不做转移,由北京市药品监管部门依法在《药品生产许可证》上增加相应生产地址和生产范围,并对其生产情况进行延伸监管,实现了“企业在河北、监管属北京”。

机制瓶颈一旦突破,成效很快凸显,一家家北京药企纷至沓来。

这不仅仅是一场简单的产品生产转移,更是实实在在的产业升级。

北京协和药厂有限公司沧州分公司将投资的三分之一用于购置先进设备。其中,投资1000多万元的焚烧炉,能对所有废气进行无害化处理;自动化检测系统,能24小时监测有害有毒气体的挥发情况。

从2019年建成投产至今,该公司的双环醇原料药年产量从2吨提升至8.5吨。

变化,不止发生在这一个企业。

作为中国叶酸领域最大的生产制造企业之一,北京斯利安药业有限公司将10个产品转移到沧州生产;北京福元医药股份有限公司沧州分公司成长为园区发展最快的原料药生产企业;北京康辰药业股份有限公司在河北设立子公司,自主研发的一款创新药已进入三期临床试验……

发展的热度,取决于改革的深度、创新的力度。

2024年4月,北京·沧州渤海新区生物医药产业园更名为京津冀·沧州生物医药产业园。

名称改变的背后,是产业协同实现了新突破。昔日的盐碱荒滩上,聚集了62家京津等地药企,生物医药产业从无到有发展起来。

在京津冀协同发展河北省协同创新中心主任武义青看来,名称的改变,更彰显了三地进一步加强产业链合作、探索创新药品生产异地监管模式的决心,开启了共同打造行业领先生物医药产业集群的新篇章。

这样的变化,在沈玉堃的眼中更为直观。

站在公司的综合质检楼上向东看,沈玉堃指着眼前的华佗路说:“刚来时,工厂外是一片荒地。现在,华佗路外已经拓出两条路了。”

采访即将结束时,沈玉堃的微信铃声“叮咚”不停,一个由当地药企负责人组成的微信群热闹起来——“谁家有这款填充剂?”“我们有。”“需要多少?”……

“你看,产业链这不就‘链’上了?”沈玉堃说。(河北日报记者 冯阳 戴绍志 董昌)