长城网·冀云客户端记者 张谢雅 张建勋 任英飒 韩建强

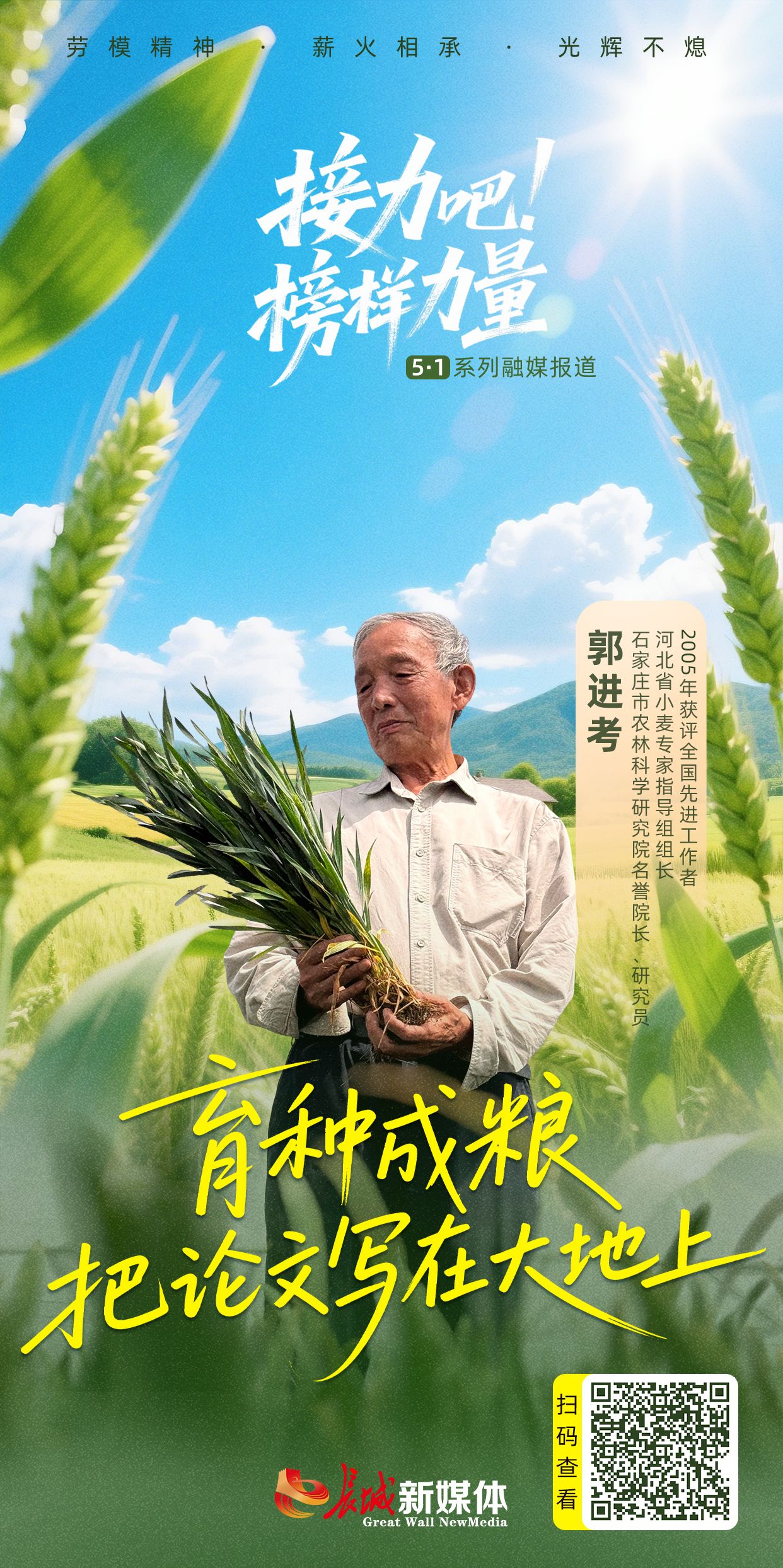

4月,华北平原的千亩麦田正值拔节孕穗期,青绿的麦浪在春风中翻涌。在辛集市马兰农场的试验田里,74岁的河北省小麦专家指导组组长,石家庄市农林科学研究院名誉院长、研究员郭进考俯身在田间观察着不同品种小麦的长势。阳光洒在麦尖上,也映在郭进考俯下的脊梁上,定格下这个跨越半个世纪的姿势。

郭进考正在察看小麦的长势情况。长城网·冀云客户端记者 张建勋 摄

从“吃不上白馍”到麦浪千重

“小的时候吃不上、穿不上,我当时就想,如果天天都能吃上大馒头那该多好啊!”少年时代的苦涩,让郭进考立下朴素志向,要多打粮食帮乡亲们顿顿吃上白面。

1973年,从农校毕业的郭进考踏入农科所从事农业科研工作时,河北小麦亩产尚在百斤徘徊。带着让土地“多产粮”的执念,郭进考在试验田里开启了与时间的赛跑。

可那时的农科所一无专家指导,二无试验材料,三无试验设备。面对薄弱的科研基础,郭进考和团队成员却并不气馁,他们来到马兰农场进行育种试验,一扎就是几十年。

“当时没有播种机就人拉耧播种,没有收割机就用镰刀一点点割。”郭进考望着麦浪回忆说,那时候条件很艰苦,交通也不方便,他们常常在农场一住就是几个月。

郭进考把汗水洒在马兰农场,马兰农场也实现了他第一个农业目标——增产。1990年,“冀麦26”横空出世,突破河北省500公斤的亩产纪录;“冀麦38”紧随其后,突破河北省600公斤的亩产纪录;一直到“马兰1号”,实现亩产863.76公斤,是河北省目前最高的亩产纪录。

郭进考(左一)及其团队在麦田察看小麦的长势情况。长城网·冀云客户端记者 张建勋 摄

与每一滴水较劲的科技突围

在不断刷新产量纪录的同时,郭进考也发现了问题:高产品种多不耐旱,产量越高,需要的水越多。

“河北是水资源极度匮乏地区,农业用水占到70%,过去小麦用水又占到农业用水的70%。”郭进考告诉记者,“提高产量的同时,还要节水。”

如何让每一滴水生产更多粮食?郭进考决定靠科技。为了培育这粒最“耐渴”的种子,郭进考带领团队反复试验,培育出节水与高产相结合的新品种“石4185”,并创下亩产716.7公斤的新纪录。

没有最好,只有更好。“石家庄8号”“石麦15”“石麦22”……一批更优异的节水抗旱与稳产高产相结合的新品种相继问世。

“过去浇五六水,小麦产量200公斤左右,现在浇二三水,产量达到400多公斤。”郭进考举例,“‘石家庄8号’甚至在有的地块实现了‘一水过千斤’,产量翻了一番,水却能少用一半。”

辛集市马兰农场。长城网·冀云客户端记者 张建勋 摄

不光吃得饱,更要吃得好

追求永无止境 。当粮食产量的基础日益稳固,郭进考又将目光投向更远方。

“以前是为了解决温饱,现在我们更关注如何培育优质品种,让老百姓吃上好粮。”在郭进考的实验室里,蛋白质含量、面筋质量等数据被反复测算,优质强筋小麦品种的选育成为新战场。

这种转变背后,也是14亿人从“数量需求”向“质量需求”的跨越。

指导新农人使用智能灌溉系统,示范新品种抗逆特性,验证新装备作业效率……在推动建立20个“四新”融合智慧农场试点的过程中,74岁的郭进考依然冲在一线。“现代农业需要新品种、新技术、新装备、新农人‘四轮驱动’,我要让更多农民学会用科技种地,成为真正的新农人。”郭进考的话语里,勾勒出未来农业的智慧图景。

2005年,郭进考荣获全国先进工作者称号,虽肩负荣誉,但他一直保持本色。这位年过70岁“退而不休”的小麦育种专家用他的一生践行着“让中国碗装中国粮,中国粮用中国种”的誓言。在这片充满希望的田野上,新的种子正在萌芽,这位老人仍在试验田里丈量着新的可能。