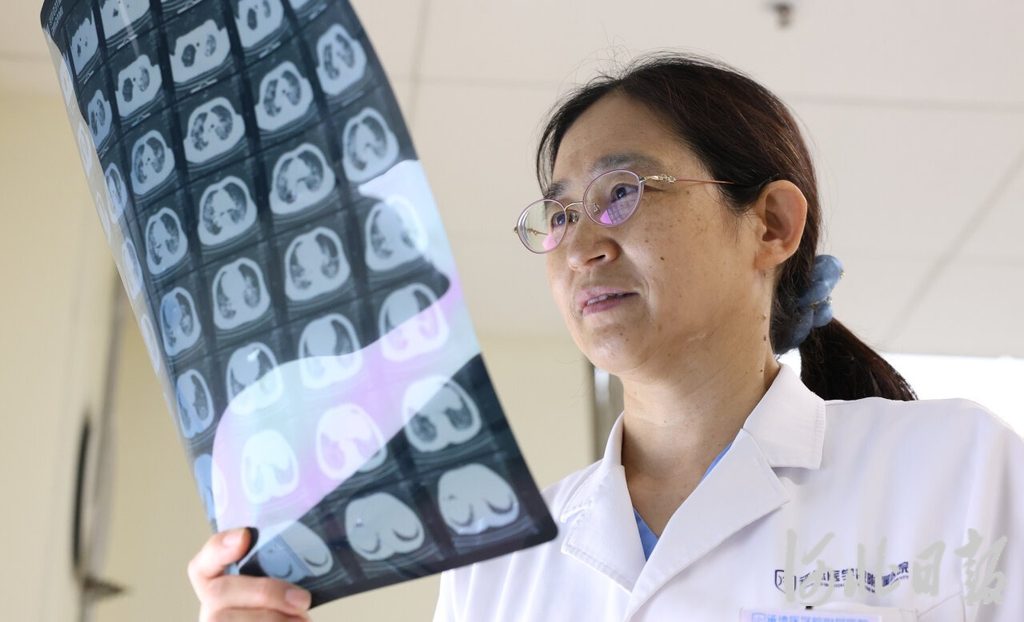

8月19日,庞桂芬在诊断患者病情。河北日报记者李佳泽摄

“咱们聊什么呢?”

“聊聊您的故事吧。”

“从哪儿讲起?”

8月19日下午,处理完门诊工作,庞桂芬来到记者面前,两句开场白,快人快语,直截了当。

这里是承德医学院附属医院,庞桂芬已经在呼吸与危重症医学科工作36年。她年均接诊2200余人次,针对慢性阻塞性肺疾病、肺栓塞、睡眠呼吸暂停低通气综合征等疑难与危重症疾病,诊治经验丰富。

“做一个合格的医生,需要长时间的积累,不间断地学习。”紧跟前沿,庞桂芬始终保持着看文献、查资料、收集病例的习惯。

医学领域知识更新快,诊疗方法、技术不断升级迭代,近年来,在庞桂芬的带领下,科室采用支气管镜下冷冻消融术为气道狭窄患者打通“生命通道”,引入“多导睡眠监测系统”让睡眠呼吸暂停患者有了“止鼾方案”,这些新技术、新设备为患者带来更科学有效的治疗。

“这两年,科室亚专业建设也进一步完善。”庞桂芬告诉记者,亚专业建设是医学领域精细化发展的关键,他们细分出间质性肺疾病、支气管哮喘、呼吸系统感染、呼吸介入、呼吸康复等多个专业方向,选派医护人员赴北京、上海、郑州等地进修学习,以提升医疗服务的精准化、专业化水平。

说话间,听到有新病人入院,庞桂芬起身往病房走。73岁的患者宁占福查出肺部阴影,住院接受进一步诊断治疗。

“咳嗽吗?两边胸疼吗?走路喘得厉害吗?”庞桂芬走到宁占福身边,放慢语速、放大声音,仔细询问症状细节。

护士长段然然与庞桂芬一起工作了14年。站在病房外,她轻声对记者说:“庞主任对我们要求严格,对病人特别细心。她一直提醒大家,生病是人最脆弱无助的时候,将心比心,我们的耐心、温暖,可以给病人很大的安全感。”

医者仁心,是人们对医生这个职业最本能、最朴素的期待。

呼吸系统疾病,存在反复发作、病程较长的特点,治疗时间久了,不少患者成了庞桂芬的牵挂。

2018年寒冬,一名患有哮喘的老人因大雪取消复诊,庞桂芬担心她夜间病情发生变化,冒雪上门做治疗;2021年年底,她刚结束对一名患者的抢救,又因为一通电话开车12公里到另一位病人家里,完成胸腔积液穿刺引流……

“医生的温度,藏在每一个细节里。”庞桂芬说。

这些年,庞桂芬多次为家庭困难患者申请慈善救助、发动科室捐款;她在病房推行进门问候、操作解释、出院祝福“三声服务”,患者满意度连续十年超99%;她年均带队开展20余场“健康进乡村”义诊,手把手教老人使用吸入剂,为独居老人送医送药。

病房走廊的“心愿树”上,贴满了患者写的卡片:“庞主任,今天我能一口气爬三楼了!”“庞奶奶,我考上医学院了,要像您一样当个好医生!”……

明年她就到了退休的年纪。“真舍不得!”庞桂芬说。

“最舍不得的是什么?”记者问。庞桂芬想了想,说起一件事。

今年春节,她正在出门诊,一个人走进来,瞅着她,不说话。

沉默了好一会儿,那人才开口:“您也有白头发了。1997年您管过我,当时我还是高中生,得了胸膜炎,成天发脾气跟您闹。我现在在北京上班,过来看看您。”

“我当时心里一热,眼泪快要掉下来。”庞桂芬说,“我舍不得团队并肩作战的日子,更舍不得医患间的这份信任和真情。每每想到这儿,我就觉得,做这一行值了。”(河北日报记者 孙青)