海草床有"海底草原"之称,是三大典型海洋生态系统之一。位于渤海之滨的唐山曹妃甸,拥有我国现存单种连片面积最大的海草床。当地历时6年持续开展大规模海草床生态保护修复,让退化的海洋生态系统逐步恢复生机,生物多样性提高了42.3%。系列报道《绿水青山多了"稀客"》,今天一起走进这片海域,看海草铺茵育成生态摇篮。

从高空俯瞰渤海湾近岸水域,一片片蓝绿交织的区域格外醒目,绵延的"绿色",便是海草床。

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局副局长 施志军:

咱们趁着这个潮水马上要降下来,咱们去看看海草床的生长情况,这是咱们的巡护船 咱们坐这船去。

从曹妃甸区中心渔港启航,向东南方向行驶约半小时,巡护船便抵达了目标海域。这里生长着我国现存单种连片面积最大的海草床,总面积达4427公顷,大小堪比6300多个标准足球场。

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局副局长 施志军:

捞了几棵海草看一下,它这个现在长到了一米多已经,随着它生长会附着很多海洋生物的卵。

(记者:随手这么一捞,它这个上面基本都是有这样的卵在的。)

适合海洋生物附着,所以它有时候(被)称之为产卵场和育幼场。

海草叶片细长,不时随波摇曳,它们不仅能稳固海底泥沙,还能为鱼、虾、贝、蟹、海马等海洋生物提供良好的生存和繁殖环境。然而前些年,同样一片水域,却是另一番模样:受气候变化、陆源污染以及拖网捕捞等频繁渔业活动干扰,这里的海草床一度出现了空心区、裸沙区等不同程度的退化现象。

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局副局长 施志军:

咱这个屏幕上显示的是修复前后照片的对比,裸露这个区域是造成整个海洋生态系统的一个不完整,那么对海洋生物它的栖息都会造成影响,而且有可能这个裸露区会越来越大,有扩散的趋势。

面对退化的"伤痕",修复刻不容缓!2019年,曹妃甸启动了大规模的海草床生态保护修复工程。但在海底 "种草" 哪有那么容易?没有成熟经验可循,每一步都是"摸着石头过河",工程从一开始就遇到了难题。

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局副局长 施志军:

就是趁着潮汐低潮的时候给它挖出坑,给它栽在那块了,那过了一段时间去检查发现都没有了。后来经过分析就是说由于它没有配重,大的波浪的话可能把这些苗种都冲跑了。

如何让海草幼苗在海底"扎下根"?团队成员跟着潮汐跑,在反复摸索中找到了解决方案。

河北省地质矿产勘查开发局第二地质大队高级工程师 李晓峰:

尽量要赶低潮的时候施工,低潮施工的时间大概是2到4个小时,我们往往会提前一个小时先过去等这个潮汐,因为是跟着潮水走嘛,就是有一定的风浪的时候,我们也要去克服这些风浪的难度。

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局副局长 施志军:

每个苗种的底下都配了一个泥块,这样既保证它的营养,又保证它不被冲走。

创新的方法点亮了希望。经过一年多的努力,首期工程告捷:约300公顷退化海草床重披绿装,450万株幼苗成活率超过60%。乘势而上,2022年曹妃甸启动了第二期海草床修复工程,向更艰难的"硬骨头"几乎寸草不生的裸斑区发起挑战。

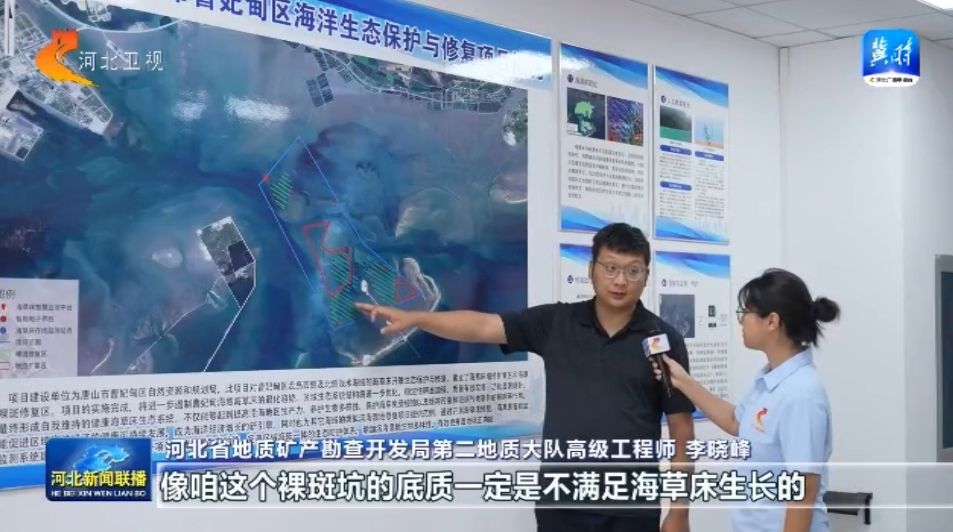

河北省地质矿产勘查开发局第二地质大队高级工程师 李晓峰:

像咱这个裸斑坑的底质一定是不满足海草床生长的,那么我们就通过比较好的那部分底质沉积物取样分析完之后,分析出到底有什么不一样,改造好之后通过船只运输到这里进行分层 逐层的回填。

有了第一期的经验,第二期工程还采用了"陆地育苗移栽"、"泥丸播种"等新手段,这样的"陆海接力",让海草的栽培变得更加科学、高效。

唐山海洋牧场实业有限公司常务副总 周海生:

在培育的时候,底质、水质相关的这些要素都进行一个调整,整个形成我们最适宜种子生长、萌芽,包括我们的种苗能够成活率高一些的条件,然后进行海里边的一些移植。

在这场生态保卫战中,不少昔日以捕鱼为生的渔民收起渔网,转身成为海草床的"守护者",刘岩杉便是其中一员。

海草床巡护船长 刘岩杉:

种这海草的时候,当时都基本上这片海货几乎等于没有,然后我们种二期的时候感觉每走两步都能踩到个东西,然后拿起来一看不是个海螺 ,要不就是个毛蚶子,感觉还挺高兴。

海底重现的绿意,归来的海洋生灵,是生态复苏最动人的见证。然而,修复成功仅仅是第一步,如何让这方来之不易的"海底绿洲"永葆生机?茫茫大海上矗立的海草床监测平台,给了我们答案。

唐山市曹妃甸区自然资源和规划局副局长 施志军:

一方面需要长期对它的水质生长环境进行监测,我们有些这个监测设备。另一方面为了减少人为活动对海草床影响,我们设立一些雷达,能监控这个周围海域这船舶的通行情况,如果发现一些非法捕捞的,我们可以来及时制止。

"电子眼"全天候监测,巡护船不间断巡航,一张科学立体的"防护网"已然织就。眼下,守护的脚步也从海上延伸至陆地:修复团队将经验编撰成册,走进学校、社区开展科普,让"与海共生"的理念深入人心。

河北省地质矿产勘查开发局第二地质大队高级工程师 李晓峰:

以曹妃甸为开始,然后让越来越多的人关注海草床,参与到海草床的保护行动。

六载光阴,潮涨潮退,曹妃甸累计修复海草床938公顷。一株株海草扎根、成长,在海底绵延起绿色屏障。如今,这片海域的水更清了,水质稳定在Ⅱ类以上;海底也更热闹了,鸭嘴海豆芽、长牡蛎等"稀客"频现,大型底栖生物从60种增加到111种,生物多样性提高了42.3%。而守护仍在继续,今年,曹妃甸再次申报了国家级海洋生态保护修复项目,将对牡蛎礁展开修复。渤海湾畔,奇妙共生的故事不断续写。