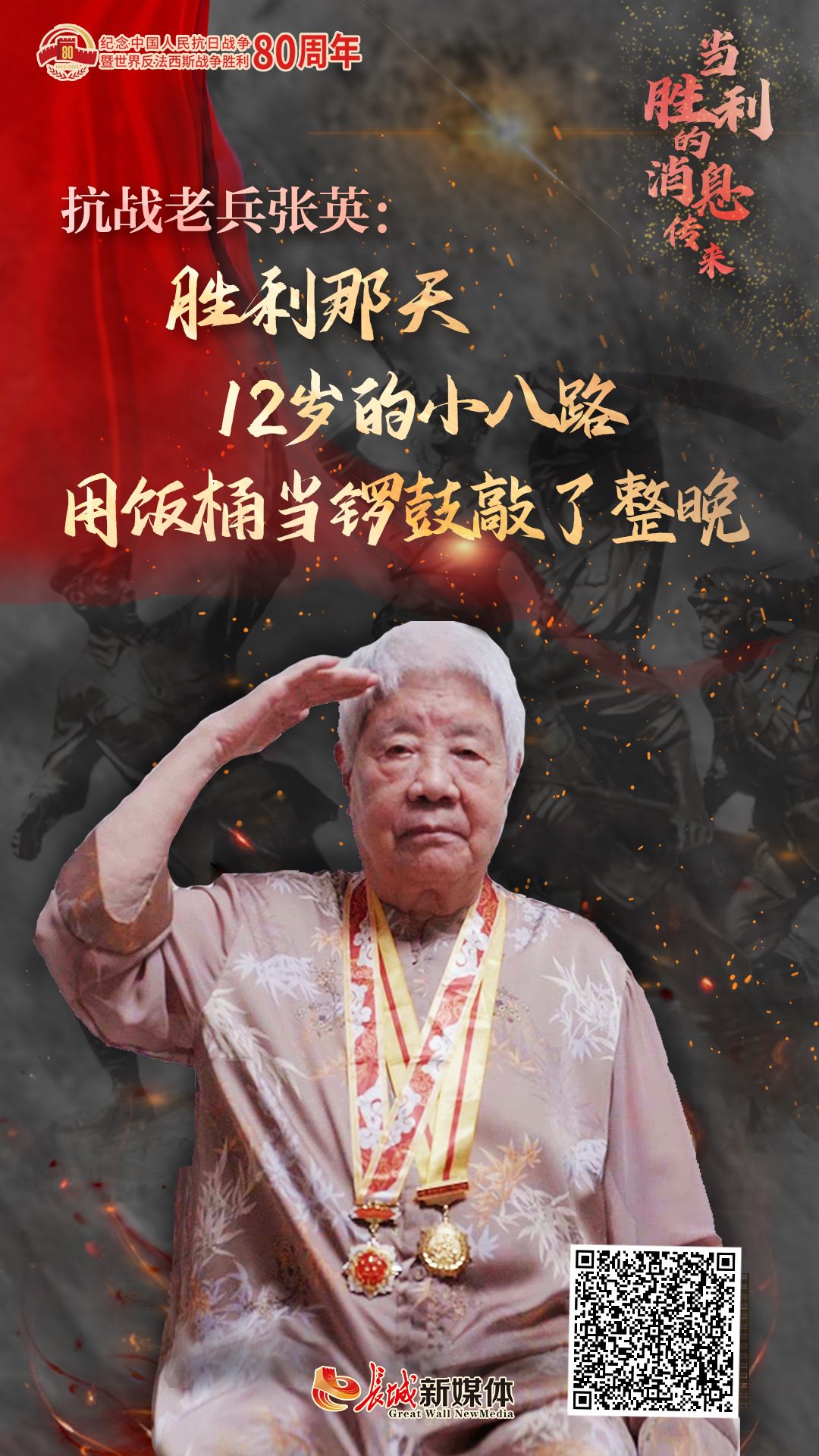

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。当胜利的消息传到太行山深处的卫生所,12岁的八路军小护士张英和战友们扔下手中的活儿往山顶狂奔。“没有鼓也没有锣,我们就拿着打饭的洋铁桶使劲敲,敲了一整晚!”回忆起当时的情景,如今已是鲐背之年的张英双手比划着敲击的动作,眼里闪着光,“我永远忘不了那一天,终于胜利了!”

近日,在北京市白纸坊西街六号院简朴的客厅里,92岁的张英指尖轻轻抚过两张照片。左边是1945年摄于张家口的黑白影像,头戴八路军军帽的12岁少女眼神清亮;右边是2015年天坛公园的彩色合影,白发苍苍的老战士胸前的抗战纪念章熠熠生辉。数十年时光在相框里凝固,映照出晋察冀边区烽火中一段用热血与信仰书写的青春史诗。

河北阜平,这片本应枣花飘香的土地,在日军侵华期间沦为“三光政策”的重灾区。老家阜平的张英童年记忆浸满血泪,“鬼子占领了阜平县城,把老家的房子都给烧了,我妈带着我们逃到山沟,靠树叶和野菜活命。”在一次次生死逃亡中,她亲眼目睹日军屠杀手无寸铁的百姓,也曾在千钧一发之际躲进山洞逃过追杀。

1943年,张英的母亲在颠沛流离中饿死,让侵略者的暴行在她心中刻下永难磨灭的伤痕。1945年4月,张英的堂叔、八路军晋察冀军区司令部卫生所所长张业胜来到家中,父亲将12岁的她托付给了这位曾与白求恩共事过的亲人。“跟着三叔打鬼子去,怕不怕?”面对堂叔的询问,小张英斩钉截铁地说:“打鬼子,不害怕!当八路军,高兴!”

就这样,张英跟着堂叔来到阜平县史家寨庙台村,成了晋察冀军区司令部卫生所的一名八路军小战士。在堂叔的言传身教下,小小年纪的张英在革命队伍里懂得了许多革命道理。在白求恩故事的感召下,张英与只比她大一岁的堂姑张业林一起,成为军医们的好助手,给伤员护理、喂饭、洗绷带。

看着受伤和牺牲的战士们,张英日夜期盼能早日打败日本侵略者,“许多战士才十七八岁,有的甚至只比我大一两岁。”同年8月,日本投降的喜讯传来,她和战友们敲着饭桶奔上山巅,金属撞击声在群峰间激荡成青春的凯歌。三个月后部队进驻张家口,在那里12岁的张英拍下人生第一张照片。

“本以为抗战胜利就能过上好日子,没想到蒋介石又挑起内战。”解放战争的炮火中,她肩负起新的使命,从卫生战线转战金融前线,成为晋察冀边区印刷局检封科女工,主要工作是对即将出厂的晋察冀边区银行钞票进行检查。1949年4月,解放军发起渡江战役,为保障新解放区的经济秩序,晋察冀边区银行提出“货币随解放区推进”的口号。张英和同事们创造了连续工作45天的奇迹,保障了南下解放军的货币供给。1949年新中国诞生,张英随中国人民银行进驻北京。

硝烟散尽,初心永恒。从战地天使、金融卫士到新中国建设者,她的一生亲历并见证了中华民族从危亡走向复兴的壮阔历程。今年正值抗战胜利80周年,老人轻抚相框低语:“我们都盼着9月3日。”窗外的阳光洒在那张1945年拍摄的照片上,时光仿佛又一次照亮了那个胜利的夏天。

总策划:王悦路

监 制:李 遥

策 划:杨建民 贺宏伟

撰 稿:贺宏伟 高 航

编 导:郑佳洵 康 宁

摄 制:王守一

海 报:段维佳