长城网·冀云客户端记者 李梦颖

汤文强教授办公室悬挂着“永攀高峰”四个大字。长城网·冀云客户端记者 李梦颖 摄

走进河北师范大学生命科学学院汤文强教授的办公室,一幅“永攀高峰”的大字映入眼帘。苍劲有力的笔触下,是他深耕植物细胞信号传导领域的科研信仰,更是育人路上坚守的精神坐标。十六年来,他用40余篇国际知名学术刊物论文叩开植物生命机制的大门,更以 "爱生如子" 的情怀为青年学子筑起科研道路上的温暖港湾。

他是破解植物逆境密码,在国际顶级期刊留下中国印记的卓越科学家

2009 年,汤文强从海外攻读完博士学位回国,此时的油菜素内酯(BR)信号传导领域被认为“研究已近尾声”。但他带着“啃硬骨头”的决心,带领团队找到了BR信号传导途径的两个重要成员BSK和PP2A,证明了BZR1家族蛋白是BR信号途径不可缺失的组分,揭示了BR信号调节BZR1亚细胞定位和蛋白稳定性的新机制,填补了BR信号传导机制的空白,被国际同行评价为“找到BR信号通路的最后一个核心组分”,入选2011年“中国百篇最具影响国际学术论文”,并获得2020年度河北省自然科学一等奖。

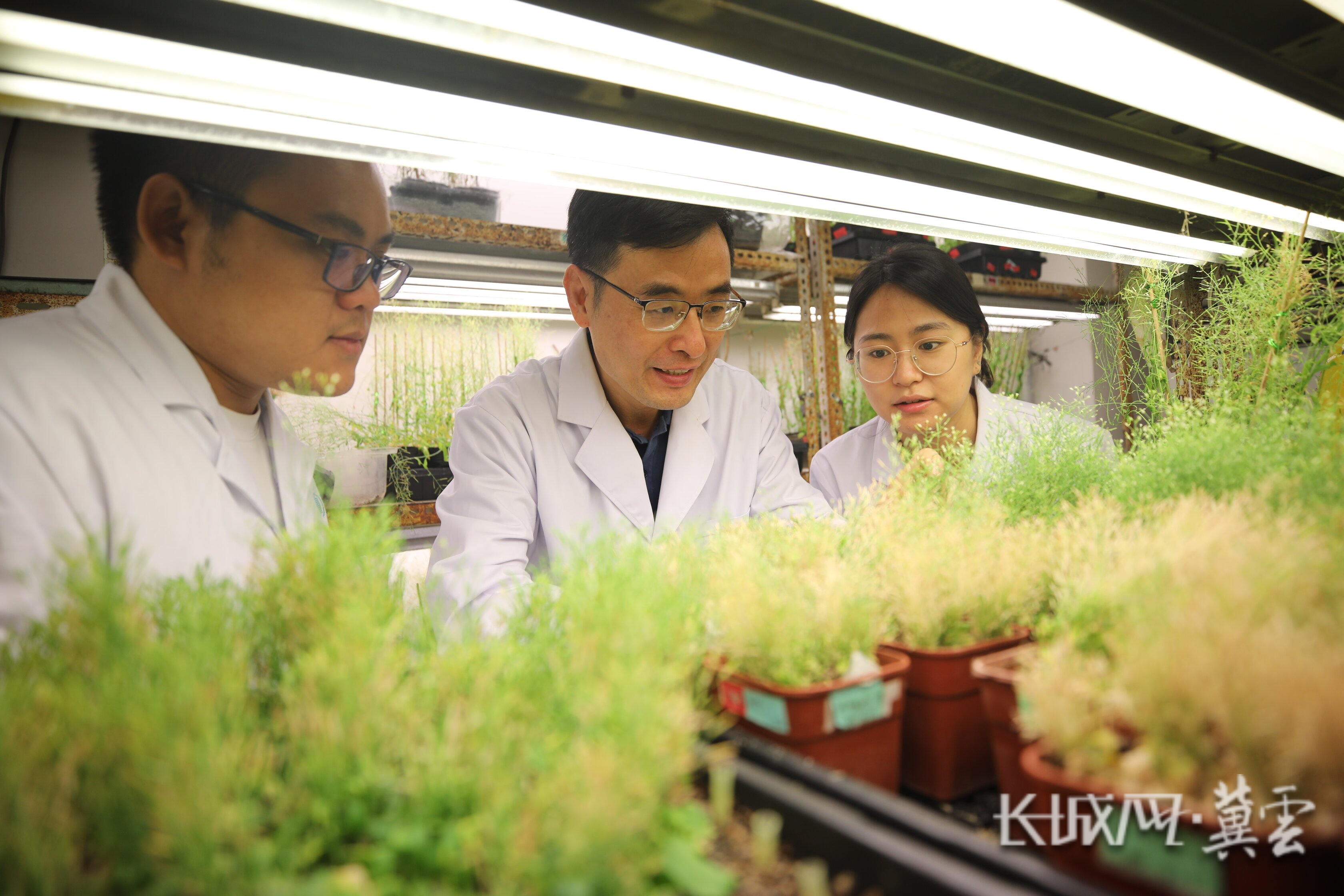

汤文强教授(中)与学生在实验室做实验。长城网·冀云客户端记者 李梦颖 摄

在植物高温响应研究中,他挑战了领域内对于 “28℃热形态建成”与“ 37℃热胁迫”不属于同一个生物学过程的传统割裂认知,于2024 年发表科研成果证实核心蛋白HSFA1可同时调控植物应对28℃和37℃的温度响应。

这些突破的背后,源于他“从生产问题出发,探究基本科学问题”的思考:河北小麦存在每年因 5 月底干热风减产的现实情况。田间数据显示,小麦灌浆期每增加 1 天即可至少让亩产增加30斤,如果能通过改变小麦对温度的敏感性,培育开花时间提前和耐高温的小麦新种质,将有效减缓高温的影响。

他是锻造学术筋骨,为学子扣好学术“第一粒扣子”的筑梦人

“好的科研品味比发表文章更重要。”汤文强在每周文献研讨会上,总要求学生给领域内最近发表在《Nature》《Science》《Cell》期刊的论文 "找漏洞"。这种批判性训练源自他的“编篮子”理论:广泛阅读如同编织竹篮,勤学多思才能让知识框架的竹篮有序且致密,才能接住新接受的各种新知识。他培养的研究生中,9人获国家奖学金,多人成长为高校和科研院所的技术能手和科研骨干。

汤文强教授(中)带领学生在植物培养室观察拟南芥植物生长情况。长城网·冀云客户端记者 李梦颖 摄

面对《细胞生物学》这门抽象基础课,他独创 “概念锚点教学法”:用 “工厂流水线”类比细胞分工,以 “乐高积木”演示蛋白互作。为让本科生触摸科研前沿,他开放实验室系统讲授基因编辑技术,手把手绘制原理示意图。十年间 60 余名本科生在他指导下开展科创项目,斩获全国大学生生命科学竞赛等奖项 6 次。

他是守护学术萌芽,让学生科研兴趣在自由沃土中自然生长的引航人

“科研如同一片旷野,要鼓励学生自己在茫茫旷野中找到一条属于自己的路径。”汤文强尤为注重激发学生自主探索精神。安志超是他的一名博士研究生,她原定的课题和植物高温响应相关,却在实验中自主发现目标基因与根生长的潜在关联。汤文强敏锐捕捉到这一发现的价值,当即支持其开展新的研究方向,不仅邀请领域专家进行针对性指导,还主动为其创造参与学术会议的机会。在这种兴趣驱动的培养模式下,安志超最终在根发育机制研究中取得重要突破,不但研究成果发表在国际顶尖期刊,博士毕业后还获得出国深造的机会。

汤文强教授(中)带领学生在植物培养室观察拟南芥植物生长情况。长城网·冀云客户端记者 李梦颖 摄

这一培养模式既尊重学生科研兴趣的自然生长,又通过资源浇灌助力学术根系深扎,目前已助力多名学生在国际顶尖期刊发表成果,让科学探索的种子在自由与支持的土壤中绽放生机。

从油菜素内酯(BR)信号传导领域的理论突破到华北麦田的抗倒伏增产应用,他以“永攀高峰”的信念贯通基础研究与应用基础研究。当实验室中一项项科学研究成果横空出世,当学生带着新发现走向国际,他用科学家与教育家的双重身份,彰显新时代高校教师敢为人先、追求真理、严谨治学和立德树人的风采。