致敬辞:

一句承诺,35年坚守,35万公里,16个背篓。山路撒满了汗滴,背篓压弯了脊背。你给乡村带来了光明,也给乡亲送去了暖意。有人看到你的疲惫,更多人看到你滚烫的心。

感动事迹:

55周岁的邢海明是国网河北省电力有限公司灵寿县供电分公司寨头供电所南营服务站的一名台区经理,平时负责辖区内9个自然村的用电安全,经常上山巡线,调试设备,或开展抢修工作。

但邢海明还有另一个身份——灵寿县木佛塔村的“送货郎”。工作之余,他常常骑着摩托车、背着背篓,帮助留守老人采购生活用品并送货上门,偶尔也会把乡亲们家里的山货带到山下的商店售卖。

木佛塔村位于太行深山区,这里山高路远坡陡,与镇中心海拔最大落差接近900米。村里共有138户380人,分散居住在上水泉溪、下水泉溪等9个自然村,各自然村之间被蜿蜒曲折的盘山公路连接,村民们想出去一趟并不容易。

1990年,邢海明到镇供电所上班,每天都要骑着摩托车上下山,还时不时地进户维修。村里留守老人年纪大了腿脚不方便,子女也不在身边,邢海明就主动提出要当他们的“双腿”。

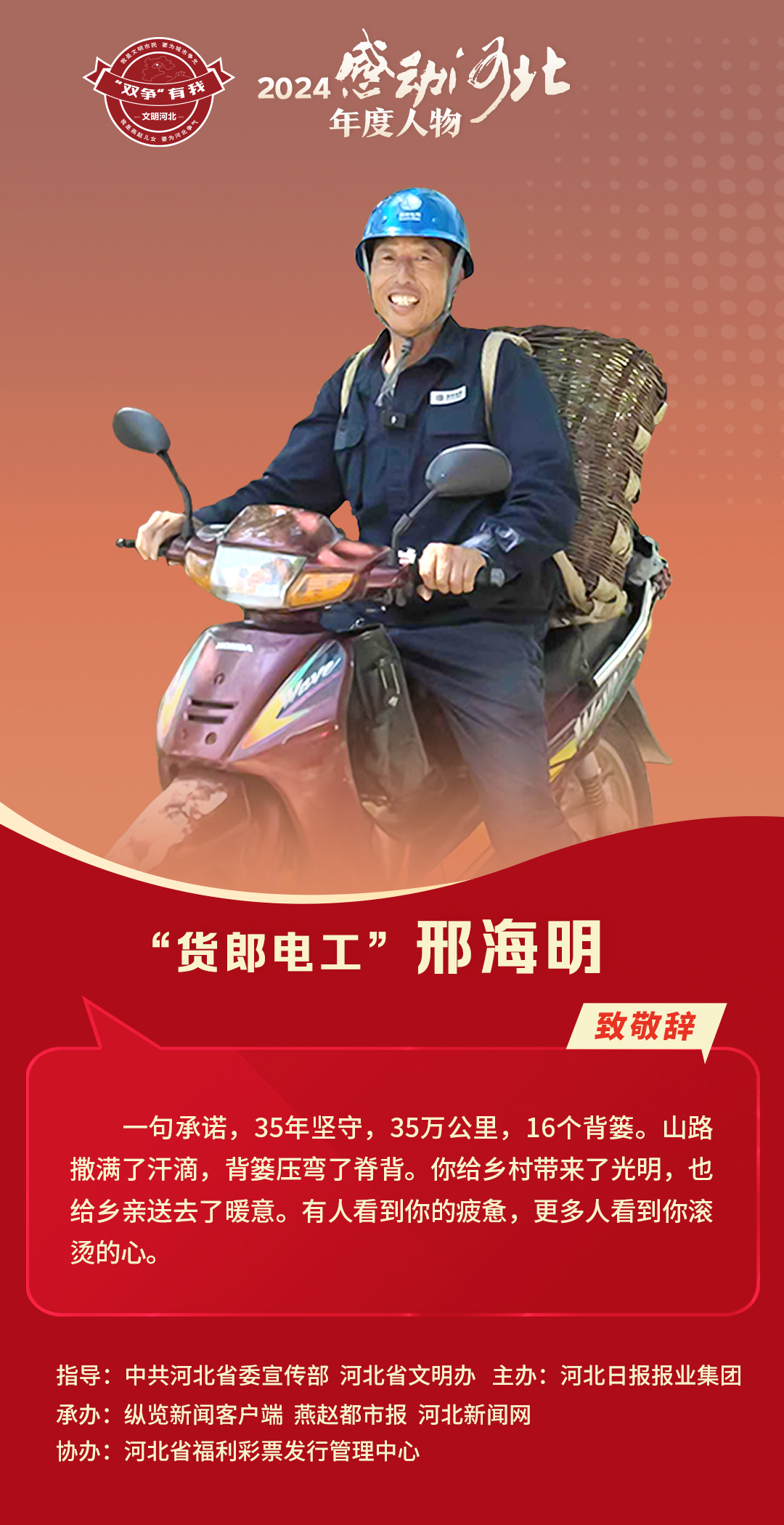

邢海明骑摩托车上山。(黄雨晗/摄)

就这样,邢海明成了灵寿县木佛塔村的“送货郎”。9个自然村的人,无论是谁,只要一个电话,邢海明保准送货到家。

一开始,邢海明把要送的东西放进背包或绑在摩托车后座上。时间久了,找邢海明送货的人越来越多,有人让买点蔬菜,有人让买调料,有人让买袋大米或者面粉......于是,他便用起了背篓——装得多,还结实,不怕掉。

没想到,这背篓一背就是35年。

“每次少则三四十斤,多则七八十斤。”35年来,邢海明用坏了16个背篓。第一辆摩托车骑了8万多公里后“光荣退役”,第二辆摩托车已经骑了3年,已经行驶了30000余公里。他平均每年要骑1万多公里,相当于从北京到美国洛杉矶的直线距离。

邢海明在药店买药。(黄雨晗/摄)

2016年夏季的一个雨天,邢海明在骑摩托车送货时不慎掉进了沟里。他顾不上疼痛,赶紧爬起来继续骑上车给村民们送货。“当时觉得没啥事,时间长了觉得胸口左侧特别疼,体检时才发现断了一根肋骨。”虽然心有余悸,邢海明的语气依然坚定,“再有路滑的天气,我会更加小心谨慎。货还是得送,大伙都等着我呢”。

后来,再遇上雨雪天、路面打滑的情况,邢海明就背着背篓走过去。平时骑车20分钟的路程,往往要走上近1个小时才能到。

神仙洞自然庄张文兰大娘家的电费该交了,用手机先给她交上;木佛塔村的邢正月大叔修猪圈,需要两袋水泥、一车沙子,抽空开三轮车拉回来……在邢海明的工具包里,一册卷了角的笔记本密密麻麻地记录着村民们的各类需求。

考虑到留守老人不会用智能手机,为了方便联系,邢海明还把自己的电话号码设置成老人机的一键拨号。“有事就按一键拨号给我打电话,随叫随到。”这是邢海明常挂在嘴边一句话,也是老乡们记在心里的贴心话。

邢海明为村民捎带物品。(黄雨晗/摄)

提起邢海明这些年的付出,74岁的村民邢正月赞不绝口:“我们村里的老年人,有点啥事都要找他。只要给他打个电话,一准给你办了,真是帮了我们的大忙。”

35年如一日,邢海明用一片赤城之心温暖了山区群众。还有4年,邢海明就要退休了,他希望退休后,还能把“送货郎”工作持续干下去。“只要我还干得动,只要有乡亲找我帮忙,我就会一直帮。”邢海明笑着说。(纵览新闻记者 黄雨晗)