长城网·冀云客户端记者 刘梦妍 筵怡 康紫祎

夏日的太行山腹地,郁郁葱葱,邢台市信都区英谈村静卧其中。

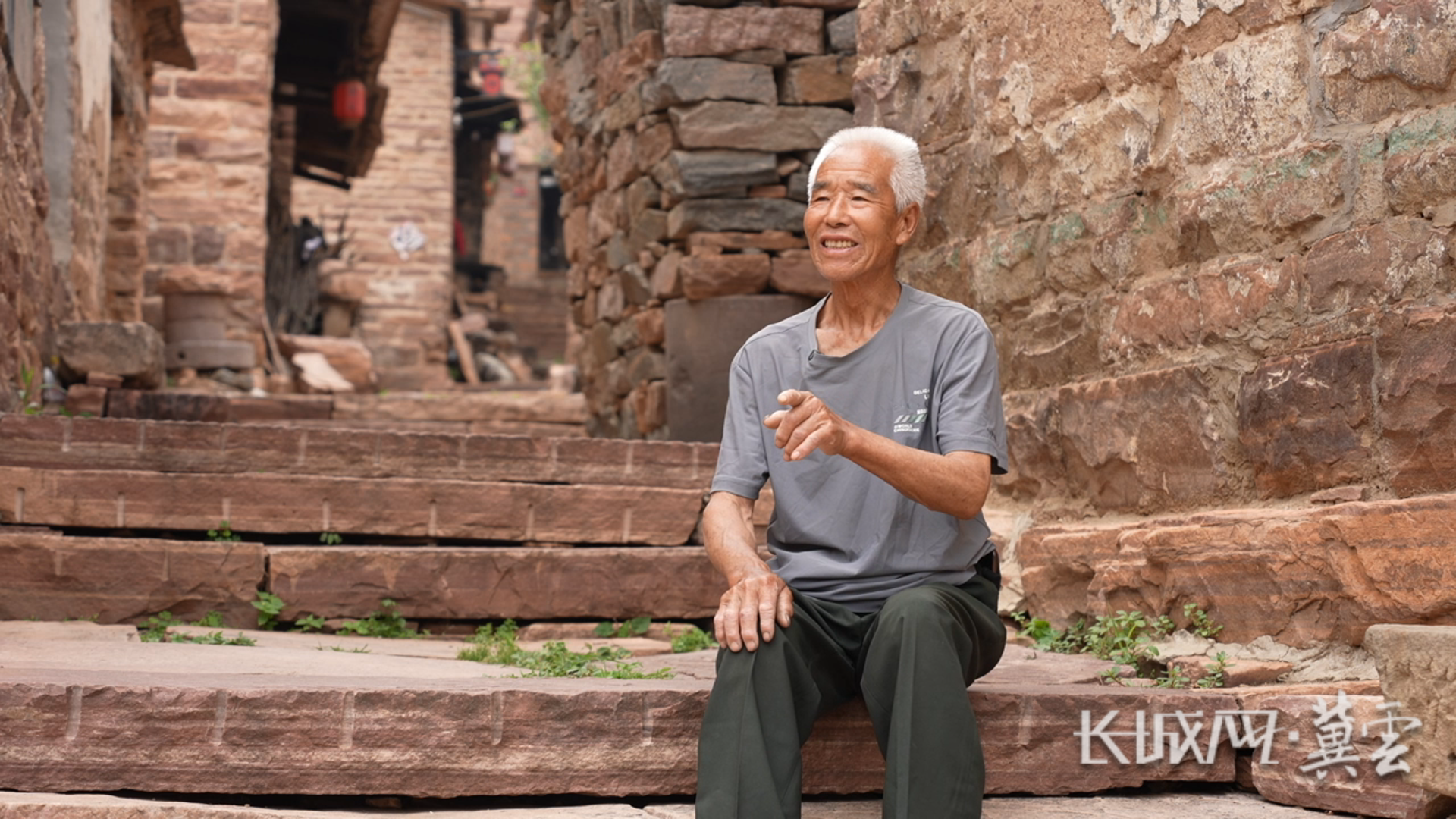

77岁的村民路召洋坐在村头的台阶上,哼起一首传唱了半个多世纪的小调:“一座座寨门,一次次出发,太行军民携手抗日,壮丽的诗……”

悠扬的曲调,将人们的思绪带回八十多年前那段烽火岁月,带回古村落里那场军民齐心守护“红色金融命脉”的壮举。

路召洋哼唱着小调。长城网·冀云客户端记者 康紫祎 摄

石头院里藏着一个银行

沿蜿蜒石板路上行,在地势最高处,一座青红石相间的院落映入记者眼帘。“是这儿了,当年的冀南银行总部。”路召洋老人指着小院说。

冀南银行是中国共产党在晋冀鲁豫革命根据地建立的红色银行,也是中国人民银行前身的主体。在抗战时期,冀南银行的存在是八路军的高度机密。

“看这儿,下面有个地下室。”老人指向墙角一处不起眼的豁口,“冀南银行的贵重物资,特别是印钞的紧要家当,运不走时就秘密封存在里头。”

小院的地下是冀南银行印钞厂旧址。屋内巧妙设计的密道,连通着一楼、二楼和屋后苍莽的后山,成为一条危急时刻的转移通道。

在抗战最艰难的相持阶段,印钞涉及的许多工作,就是在这厚土覆盖、天然隔音的地下室秘密进行。

“印刷、剪裁、编号、印章等印钞的各个环节都是单独设置,分散隐蔽在村庄周围。票卷印成后交总部发行。”村民苑书勤是这里的义务讲解员。

苑书勤家的老屋距离总部小院200米开外,曾是冀南币的发货点。她说,“印好的纸币送到发货点,然后在发货单上盖好章,冀南币就算是完成了。”

冀南银行展览馆。长城网·冀云客户端记者 康紫祎 摄

0.1毫米的“金融子弹”

步入已成为展览馆的二层小屋,一张张泛黄的冀南币珍藏在镜框中。

“这套冀南币,就从我们家发出去的。”苑书勤自豪地向记者展示着当年全村人守护的“宝贝”,“这是5元的,这是500元的。当时主要用红、绿、蓝三色印,这油墨印儿,八十多年了还清晰可见。”

当年印刷冀南币的油墨。长城网·冀云客户端记者 康紫祎 摄

她感叹,这张仅有0.1毫米厚的纸币,在当时承载着千斤重担。

1938—1939年,日军占领华北大部分地区,强行发行日伪币,导致物价飞涨,民不聊生。

为了坚持长期抗战,发展建设根据地经济,1939年10月15日,中国共产党领导的冀南银行在山西黎城小寨村宣告成立,发行冀南币(俗称“冀钞”),一场以货币为武器的金融保卫战在硝烟中打响。

随后,日军对根据地展开猛烈的“大扫荡”。1940年冬,冀南银行总部秘密迁至英谈村。

“为啥选英谈?地势险,三面环山,易守难攻,更重要的是,咱这儿的群众和八路军心连心。”苑书勤道出了关键。

当年在村里党员路风翠的带领下,村里老少爷们肩扛、人抬、马驮,硬是将整个印钞厂设备安全转移至此。

冀南银行的总部旧址所在地英谈村。长城网·冀云客户端记者 康紫祎 摄

全村人无声的守护

“战士们来的时候,穿的衣裳单薄破旧,大伙儿看着心疼啊。”路召洋从小听着父辈的故事,“村长路纪秀二话不说,拿出自家压箱底的三块银元买了一匹白布。”

老人边说边比划着,“没有染料,就把干草灰倒进大锅里煮水染布,染得灰不灰、白不白的。村里的妇女们连夜赶工,给每位战士都缝制了一套新衣。”

在战火纷飞的年代,保护银行,成了全村男女老少无声却坚定的使命。

“老百姓只知道是‘八路军的工作团’,具体干啥,不知道。”路召洋说,村口要道昼夜有村民站岗放哨,前后山小路也都严密把守,只为守护八路军的安全。

为降低暴露风险,冀南银行冠以秘密代号,代号为“伦敦”,冀南银行印刷厂的代号是“伦敦工厂”。

1941年,印钞机在太行山间重新响了起来,源源不断印制冀南币(太行版)。它的流通,打破了日军的经济封锁,也招致日寇的刻骨仇恨。

1942年日寇残酷“大扫荡”期间,村民郑小金在村外发现敌人,身中数枪仍用尽最后力气大喊:“鬼子来了,大家快跑呀!”他用生命换来了八路军和乡亲们宝贵的转移时间。

晋冀鲁豫边区的本位币——冀南币,俗称“冀钞”。长城网·冀云客户端记者 康紫祎 摄

“马背银行”的传奇

面对日军的频繁“扫荡”,冀南银行全体战士常处于紧张备战状态。他们一手拿枪、一手拿账,白天工作,夜间行军,在枪林弹雨中与敌人周旋。

“大家都叫它‘挎包银行’或‘马背银行’。”邢台市档案馆(市方志办)宣传教育部部长杨明向记者讲述,战士们背上挎包,深入农村办理信贷;遇敌突袭,便迅速将现金、账簿装入票箱或麻袋,驮上马背转移。

“咱这山沟沟里,哪有平路运钞票、运物资,全靠牲口驮。”路召洋指着院外崎岖山路说,“我爷爷当年就赶着家里的骡子和驴,无偿给银行运送物资。”

英谈村“马背银行”铜像。长城网·冀云客户端记者 康紫祎 摄

冀南银行始终战斗在抗战最前沿。在英谈村的三年间,银行累计发行了从壹角、伍角到贰圆、拾圆、壹佰圆等20多种面额的冀南币,总量超过400亿元,流通范围覆盖200个县市、4000万人口。

“冀南银行如同射向日军经济封锁的炮弹,发挥了至关重要的作用。”中共邢台市委党史研究室副主任刘来清评价道,“它成功稳定了边区物价,有力地支持了根据地生产建设和军需民用,为夺取抗战胜利及后续全国解放提供了坚实保障,被誉为‘新中国金融的摇篮’。”

红色基因成文旅新动能

八十多年后,昔日的枪炮声早已沉寂,当年的“金融堡垒”已成为“红色文化会客厅”。

随着年轻人掀起的“奔县游”新风潮,越来越多游客来到这个古朴秀丽的小村庄游玩打卡。民宿、徒步、采摘、红色研学……古村落焕发出新的活力。

英谈村党支部书记路志勇告诉记者,如今,英谈村将红色基因转化为文旅新动能,建设美好家园,迎接八方来客。

英谈村民俗。照片来源于网络

2024年,英谈村年接待游客10多万人次,村集体收入180万元,旅游综合收入400万元,带动村民就业150多人。

记者离开时,夕阳为这座石头院落镀上一层温暖的余晖。漫步在村里的石板路上,聆听着老人们的述说,那段用鲜血和智慧铸就的金融传奇,仍在青山石壁间回荡。