长城网·冀云客户端讯(魏闪 记者 富心迪)青布长衫衬得身姿挺拔,清亮眉眼藏着少年锋芒。辛集公木纪念馆的老照片里,15岁的公木尽显意气风发。彼时无人知晓,这位从辛集启程的少年,将在岁月里蘸取烽火与深情,让《八路军进行曲》《英雄赞歌》《东方红》这些滚烫的歌词,从笔尖流淌而出,成为镌刻时代的乐章。

公木 15 岁时的照片。长城网·冀云客户端记者 富心迪 摄

公木,原名张松如,1924年,他以第一名的成绩考入正定省立七中,1928年考入北平师范大学。公木曾因参加革命活动两次被捕入狱,出狱后更坚定了跟党走的信念。展墙上放着一张鲁迅演讲的场景照片,是他被保释出狱后,与两位同学邀请鲁迅先生在学校作的题为《再论第三种人》的演讲;而旁边那张未满2岁女儿白桦的照片,背后藏着的是他对女儿的愧疚——为投身革命,他忍痛将孩子托付给陌生人,随后奔赴前线。

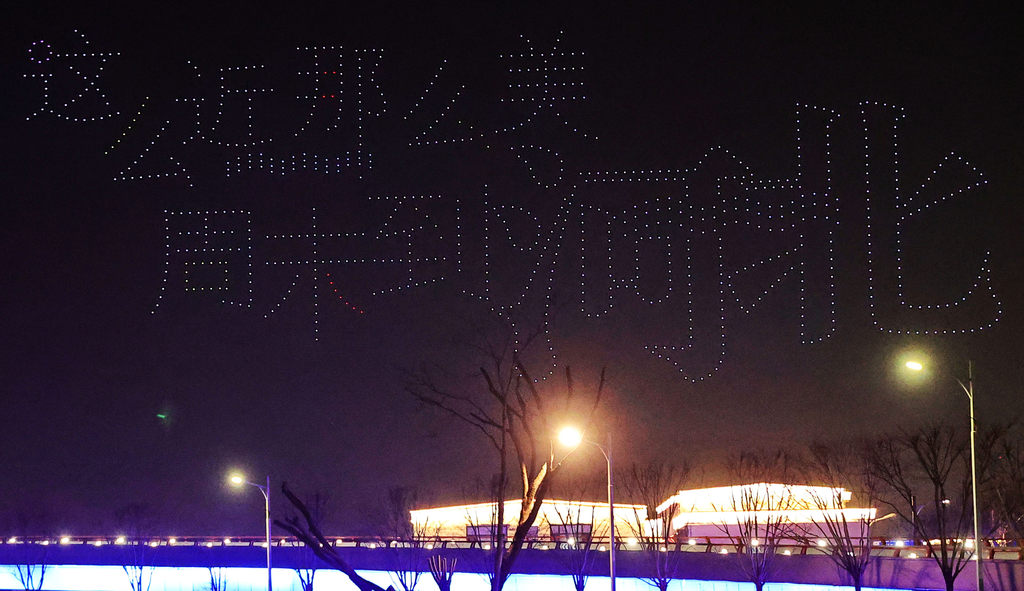

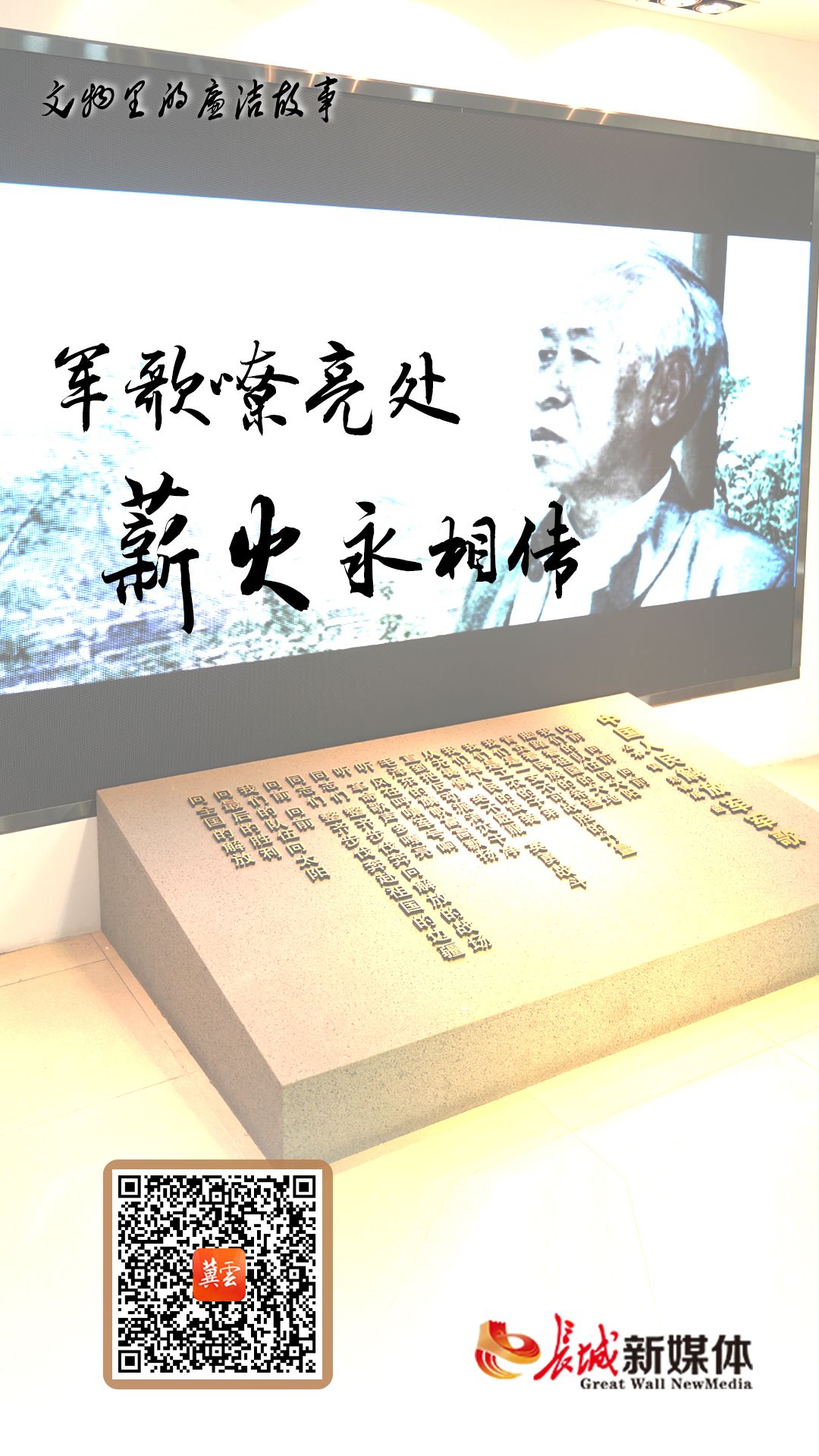

沿着展墙,“诗界旗帜,战士壮歌”的板块瞬间将我们带回那段烽火岁月。1939年,公木在延安的山洞里,与郑律成共同创作《八路军大合唱》。没有风琴,郑律成便哼着曲调,公木侧耳倾听、反复修改,最终诞生了《八路军军歌》《八路军进行曲》《骑兵歌》《炮兵歌》等经典歌曲。展柜里,还陈列着1988年中央军委的命令复印件,由邓小平同志亲笔签署,将《八路军进行曲》正式确定为《中国人民解放军军歌》。

军歌嘹亮。长城网·冀云客户端记者 富心迪 摄

1945年,他又根据《移民歌》改编填词,整理出了《东方红》,传遍全国;1963年,他为电影《英雄儿女》创作的主题歌《英雄赞歌》,更是成了不朽的经典 。

“如果我不坐几次牢,不亲身参加抗战,绝对写不了这样的歌词”,他的话至今掷地有声。那激昂的旋律和铿锵有力的歌词,如同一面旗帜,激励着无数战士奋勇向前 。

在展厅里侧有一间复原的公木先生工作室,推开木门,眼前的场景仿佛先生刚刚离开:斑驳的木桌、破损的沙发、陈旧的书柜——没有名贵的摆件,没有精致的装饰,这些用具陪伴他几十年,虽经修补却从未更换。这间工作室里的每一件旧物,都在说着同一个故事:公木先生写得出气壮山河的军歌,也过着补丁摞补丁的简朴日子。

经过复原的公木工作室。长城网·冀云客户端记者 富心迪 摄

就是这样一位简朴的老人,在1992年一次性将日本友人答谢赠送的50万日元礼金(约合人民币5万元),悉数捐赠给辛集市教育局,设立了“薪火奖学金”;2008年,他的夫人吴翔老师又拿出先生的出版费和自己的积蓄,凑了三万块一并续进奖学金,一直颁发至今。

三十余载春秋流转,“薪火奖学金”的名字早已刻进辛集学子的记忆里。每到颁发季,接过证书的少年们总会听到公木与吴翔老师的故事,也总会将这“5万元与3万元”的故事继续讲给学弟学妹们。

这故事里没有豪言壮语,只有泛黄的捐赠单据上工整的字迹;只有吴翔老师当年凑钱时,从旧书柜最底层翻出的她和先生一生的存折。这笔不算“巨额”的奖学金,就像一束递了又递的光,在一代代人手里,慢慢亮成了暖人的风景。

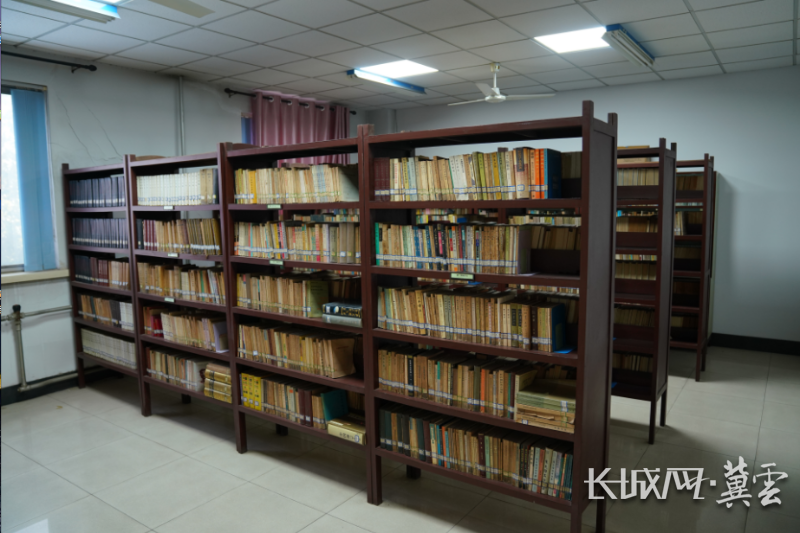

公木捐赠的藏书。长城网·冀云客户端记者 富心迪 摄

在隔壁的藏书室里,三万余册图书整齐排列,从古版本到现代典籍,每一本都是他用工资跑遍各地书店、旧书摊,一点点攒下的“宝贝”,其中不乏稀缺的文献资料。1996年,这些图书辗转千里回到辛集;1999年,先生的骨灰也遵照遗愿归葬故土,与藏书一同扎根家乡。如今,这里已然成为辛集人民的精神宝库,而他把所有积累留给家乡的赤诚,仍在书香中传递。

记者离开展馆时,夕阳透过窗户洒在公木先生工作过的座椅上,仿佛看到老人手持钢笔,目光温和却坚定;仿佛听到他说“我首先是一位战士,然后才是诗人”。此刻就会明白,为何他的作品能传唱至今,为何他的旧物能打动人心——因为他把对党的忠诚、对家乡的热爱,都融进了笔墨里、藏在了生活中,就像馆外的青松,扎根土地,向阳而生,从未改变。

鸣谢:辛集市融媒体中心