石家庄铁道大学风工程研究中心主任刘庆宽

破解“风的密码”,守护工程安全

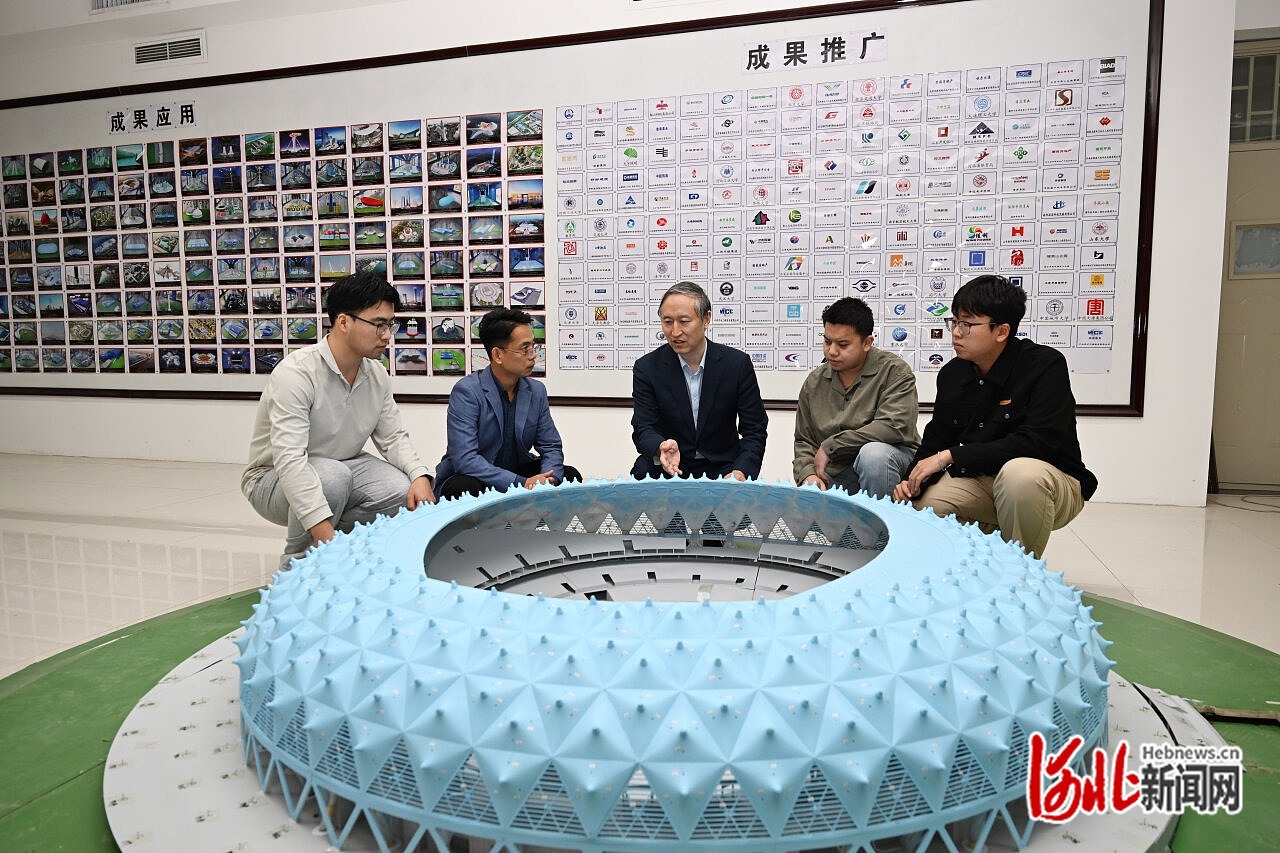

10月17日,刘庆宽(左三)和学生对体育场大跨度结构风荷载和风环境进行研究。 河北日报记者 史晟全 摄

10月14日,石家庄铁道大学风工程研究中心风洞实验室里,青年教师孙一飞和几名学生一起,在一座绿色回形风洞管道里调整着测压模型的安装角度。

“这是刘老师一手规划筹建起来的‘宝贝’。”看着眼前的“大家伙”,孙一飞充满自豪。

孙一飞口中的刘老师,就是石家庄铁道大学风工程研究中心主任刘庆宽。他所说的“宝贝”,是这个国际首创的回直流可变、双实验段风洞设备。它不仅能模拟高达80米/秒(超过32.6米/秒就是12级风)的强风,还能复现从细雨到暴雨的各级降雨,是团队最核心的科研利器。

它的诞生,来自刘庆宽2007年从日本学成归国后的坚定信念。“当时正值国内土木建设蓬勃发展,抗风研究有很大的需求和应用,国内的大气边界层风洞较少,大试验风速范围和多功能的风洞更少,我们应该有独具特色的风洞实验室。”刘庆宽的话朴实而有力。

筹建之初,经费紧张,他为找到性价比最高的钢材,前后联系了50家供应商;设计图纸修改了无数遍,只为“用有限的资金,实现最多的功能”。

2009年,风洞实验室终于建成。2022年北京冬奥会,刘庆宽和团队站到了聚光灯下。

张家口赛区,白色的防风网如同赛道旁的“守护神”,确保了空中技巧和U型场地技巧比赛的顺利进行。这背后,是刘庆宽团队多年研究的厚积薄发。

刘庆宽介绍:“防风网要‘刚柔并济’,既要足够坚韧,能抵抗强风的拉力,又要足够‘温和’,能有效遮风、透光,不影响比赛和观赛。”

研发过程是对细节的极致打磨。从材料选型、结构设计到现场安装的每一个环节,他都要求做到分毫无误。

刘庆宽是个“细节控”。孙一飞对此深有体会:“一个测压孔的位置偏差一毫米,一组数据曲线不够平滑,都必须推倒重来。他常说,我们给建筑‘拍CT’,数据不准,开的‘药方’就全错了。”

这种对精准的执着,最终凝结成厚度仅4毫米却性能卓越的防风网,打破了国外技术垄断,获得了国际雪联的高度认可。

在风工程研究中心的陈列室里,几百张风洞试验的工程照片贴满了整面墙。“这是哈尔滨大剧院,这是三亚河心岛桥,这是马来西亚的跨海大桥……”孙一飞介绍着他们曾经参与的众多项目,如数家珍。

这些年来,刘庆宽带领团队累计为国内外300多个重大工程进行了抗风专项研究,用精准的数据和创新的方法,为无数重大工程的“骨骼”注入抗风韧性,既保障了结构的抗风安全,又避免了工程投资的浪费。

团队曾负责东南沿海某电厂大跨度煤棚钢结构的抗风研究。最初的设计方案没有进行风洞试验,刘庆宽团队完成试验后,发现实际风荷载比原设计值小很多,为工程节省了大量建设费用。更令人惊喜的是,工程竣工后不久就遭遇强台风,当地不少结构被不同程度吹坏,而这个大跨度煤棚完好无损。

“我们一直特别追求数据的精准性,雷诺数效应等方面是我们团队研究的重要特色。”刘庆宽说。正是一丝不苟的科研精神,让团队两次荣获河北省科学技术进步奖一等奖。

如今,刘庆宽正带领团队开拓新的研究方向——将防风网技术应用于光伏和工业场地。在内蒙古的一个300兆瓦光伏项目中,他们研发的技术降低了场地风速,进而试验结构的优化设计,初步测算能为项目节省约15%的建设成本。

“风工程研究是实用性很强的学科,最终目标是为经济社会发展服务。”刘庆宽表示,“我们会继续把研究做深做实,同时加强成果应用,守护建筑和桥梁的安全。”(河北日报记者 高珊)