聚焦京津冀共同打造的6条重点产业链,2025京津冀产业链供应链对接活动组织6场主题对接。昨天(10月28日)下午,围绕机器人、氢能、工业母机产业链展开的三场对接活动同时举办,这些活动分别有哪些亮点?对接现场又碰撞出了怎样的合作火花?跟随三路记者,一起去现场看看。

本台记者 张慧:

我现在是在京津冀机器人主题对接活动的现场,关于机器人,三地该如何携手打通产业链?要发展机器人产业,又该拓展哪些应用场景?未来,机器人产业的发展会有哪些机遇和挑战?让我们带着这些问题,在这场对接活动中找找答案。

对接活动上,来自京津冀三地的200多位专家学者、企业代表齐聚一堂,共话机器人产业发展未来。

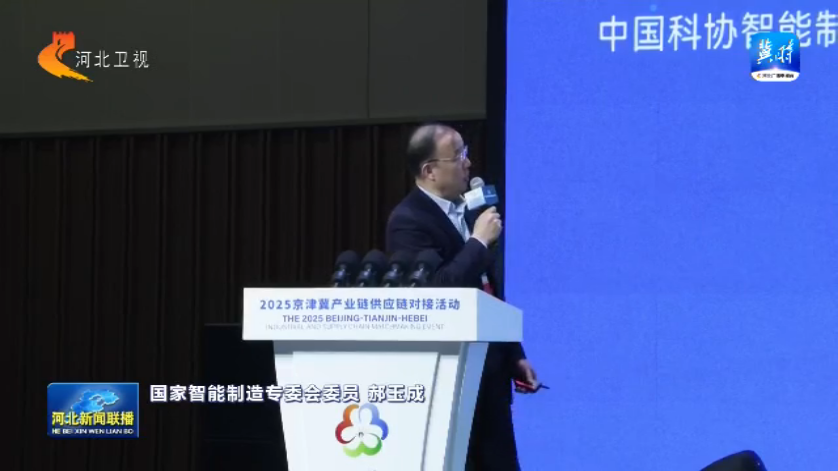

国家智能制造专委会委员 郝玉成:

我们不能以"机器换人"为目标,我们在推进智能机器人、智能工厂的建设中,一定要在提升这些产业的同时,要更多的带动我们未来的产业的发展,带来一批更多的技术含量更高的未来的产业工人。

梅卡曼德联合创始人 丁有爽:

我们会围绕机器人的眼脑手这边,持续地进行我们的研发投入。希望能够充分发挥咱们三地的优势,比如说北京的智力资源,雄安这边也会很快有一批高校进来,天津这边也有很好的应用场景的资源,来促进我们企业的发展。

北京人形机器人创新中心副总裁 王海华:

我觉得在整个产业链,最关键的还是需要去场景,或者我们常说的应用来带动,无论是我们河北、天津还是北京,其实有很多场景是可以开放的。

如何以场景应用赋能产业升级?本次对接活动上,《2025年河北省"机器人+"应用场景需求清单》正式发布。

河北省工信厅工业项目投资处处长 郭瑞:

我们征集和发布了318项的应用需求,涉及到装备制造业、医疗卫生、农业、安全应急等多个行业。把我们的场景向京津冀甚至全国的机器人企业广泛地发布 ,也是希望全国,特别是京津的机器人的企业和技术能够在河北转化落地。

本台记者 李江月:

那在氢能主题对接活动上,我发现从氢能的制、储、运、加、用,再到燃料电池的研发和应用,京津冀氢能产业链上可以说是全阵容组团亮相。您看,链上的各环正带着核心产品"亮绝活",带着诚意"交朋友"。

旭阳集团有限公司氢能研究所所长 陈昊:

我们现在制氢这块主要是对工业伴生的副产氢进行一个提纯,变成高纯的氢气。我们也希望跟这个产业链上的伙伴寻求合作,提供这种便宜的稳定的氢源。

天津市大陆制氢设备有限公司总工程师 许卫:

这正好是一个产业链,我们也希望在张家口那边开发一个绿氢装备的测试基地。

先进的制氢技术,让我们看到了氢"怎么来",那氢"怎么用"呢?三地企业将目光锁定在燃料电池领域,用"链"上合作,让氢能顺畅流通。

北京氢璞创能科技有限公司副总经理 程亚非:

全中国第一批商业化的(氢能)重卡就是在河北河钢集团,当时唯一能满足要求的,就用的是氢璞的电堆。

河北金士顿科技有限责任公司常务副总经理 王锦:

今年7月份建设了新一代的这个燃料电池零部件的一个产线,产能已经实现了5万台套每年,可以说我们也为下一个五年市场的需求做好了非常充分的准备。

台上推介展现实力,台下对接热火朝天。在整场活动结束后,还有两家企业聊得难舍难分。

新奥集团新绎控股有限公司生态产业投资总监 易赏:

近阶段想在河北廊坊以及周边城市,做一个氢能的制、储、运、加、用一体化的氢能产业示范集群。在刚才会议过程中听到张总分享,就明天集团整体上在氢能这一方面,从制到储以及到应用,甚至到氢能无人机都非常成熟的产品。

明天氢能科技有限公司氢能事业部总经理 张健:

在这个氢能的综合应用综合利用,正好我们都是有很好的一个互补。

中国氢能联盟专家委员会委员 俞红梅:

河北要承担制造和氢能的储运以及应用,在形成比较顺畅的产业和应用的这个环节上应该是有优势的。期盼京津冀有一个比较好的发展,然后给全国作表率。

本台记者 焦洁:

现如今,一台机床,三地共造已经成为现实,如何让工业母机更"智慧"、更"高端"?答案,就藏在这场对接会之中。

北京精雕研究院副院长 蔡锐龙:

目前我们总部在北京,整机生产基地在廊坊,功能部件生产基地在天津,真正实现了一台机床、三城制造的协同发展布局。我们将加快推进我们廊坊精雕四期制造基地的建设,更好地服务京津冀协同发展的产业布局。

京津冀工业母机产业链下一步又该如何协同发力?与会专家给出了相关建议。

京津冀智能制造装备产业联盟专家委员会秘书长 戚厚军:

要建立虚实相结合的网络化技术创新共同体,打造"首台套、首应用"示范体系。同时促进制造与服务的融合,软件和硬件的融合,机床产业与人才的融合。

一边是丰富的应用场景,一边是需要落地的科研成果,对接活动现场,供需双方精准找到了彼此需要的答案。

雄安国创中心总经理助理 孟佑桐:

我们上有技术源头,下有应用场景,结合着我们雄安新区在金融方面的赋能,以及在工业母机这些细分产业链上的专项的支持,能够促进我们的技术转化,在雄安率先落地。

天津大学机械工程学院教授 刘海涛:

雄安新区在推动工业母机方向成果转化方面的支持力度很大,所以我们想是不是能够把大学的一些科技成果在雄安新区落地,然后来服务工业母机整个行业的发展。