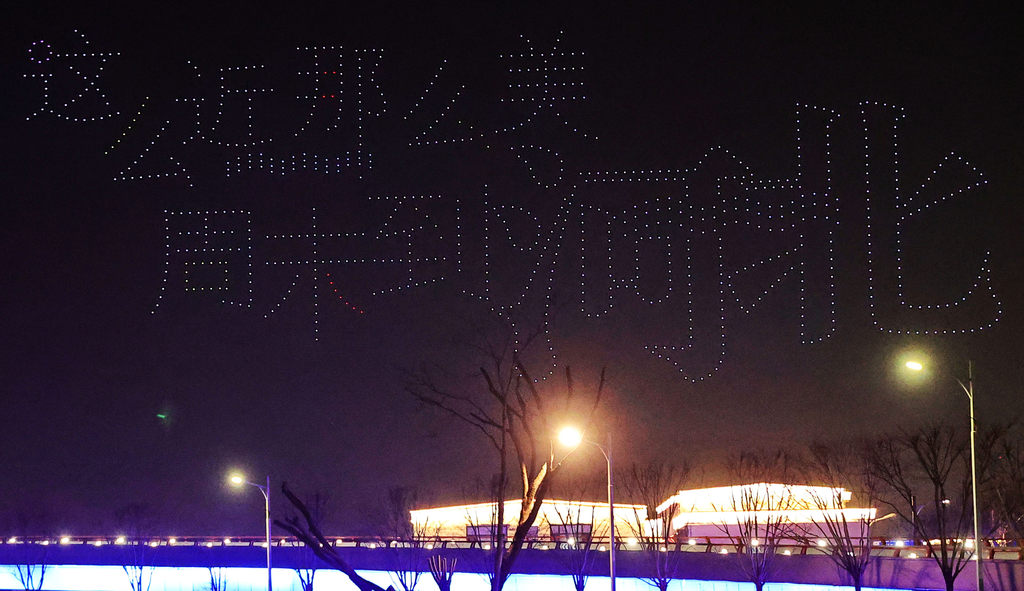

2024年12月底,新修订的科普法公布施行,将“全国科普日”升级为“全国科普月”。今年9月是第一个“全国科普月”,全领域、全地域、全媒体、全民性的科普月活动正在火热开展,据了解,目前已经汇聚各地活动超过10万场。

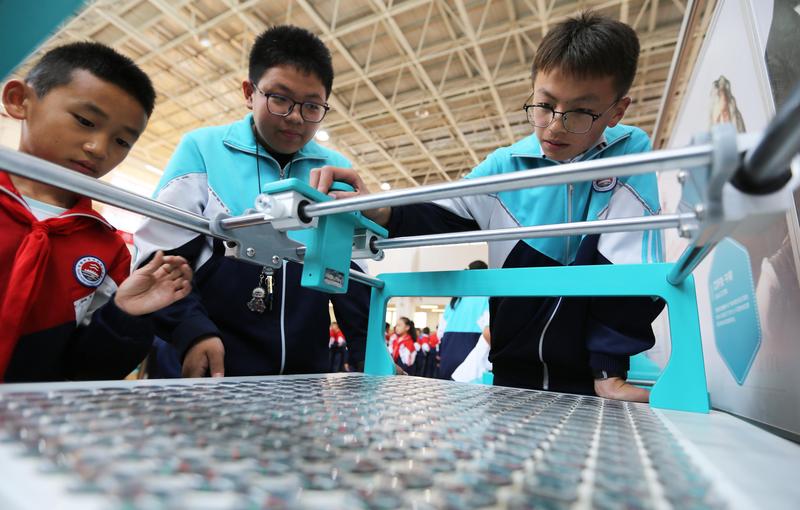

2025年9月8日,甘肃省定西市安定区关川实验学校的学生在流动科技馆内体验科普装置。新华社发(王克贤 摄)

科学普及是创新发展的两翼之一,有了全民科学素质的普遍提高,才有庞大的创新群体支撑科技发展,才有助于每名公民均衡全面的精神成长。近5年来,我国公民科学素质水平大幅提升,2024年公民具备科学素质的比例达15.37%,提前实现2025年阶段性发展目标,这与氛围更浓、亮点更密、活力更足的科普工作密不可分。

2025年7月25日,合肥综合性国家科学中心大健康研究院工作人员辅导孩子们组装DNA双螺旋结构模型。新华社记者 曹力 摄

不过,随着新一轮科技革命和产业变革深入演进,人工智能、生物技术、量子技术、新型能源等一众前沿科技以前所未有之势集中涌现,时代之变、国家之需,对科普工作不断提出新的要求。因此,透过逛展馆、听讲座、看演出、去研学等纷纭的科普活动,我们也应该尝试关注形式背后真正的触达,去重新思考:我们想要什么样的科普?

今天的量子通信,明天的脑机接口,后天的可控核聚变……当今时代,从基础理论到应用技术,迭代之快让每个人都可能变成“局外人”。如果科普跟不上脚步,科技发展带来的就可能不是机遇而是迷失。

2025年7月31日,与会人员在首届全国天文公众科学大会活动现场观看天文科普视频。新华社记者 潘昱龙 摄

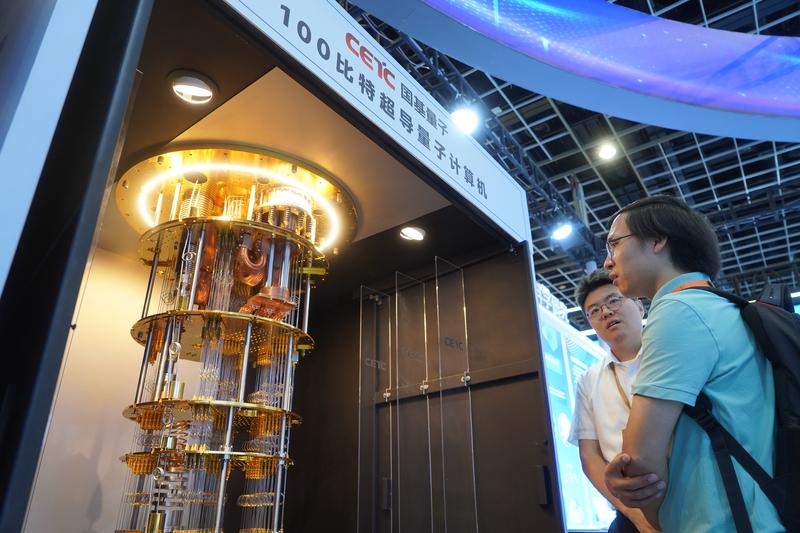

倘若能深度融入工作的AI大模型仍然只被当成“会说话的搜索框”;倘若5G商用仍然只被视为“额外的高消费”;倘若大众对量子计算原型机的认识仍被“量子比特”等术语挡在门外,那说明我们并未从科技进步中享受便利、达成认同、收获自豪。让前沿科技及早“飞入寻常百姓家”,科普工作任务艰巨、意义深远。

2025年9月11日,工作人员向游客讲解100比特超导量子计算机。新华社发(刘臻睿 摄)

前沿科技的科普,将带来更多可能性。在北京举行的首个全国科普月主场活动上,4D打印机器人,夹爪既能轻拿鸡蛋,又能调节握力,轻松实现柔性夹取;新型可穿戴电子织物,包含的电子纤维具有发光、传感、通信功能,智慧服饰触手可及……目不暇接的前沿科技走近普通大众,并非只为满足猎奇。

2025年9月5日,参观者在中国科技馆了解可穿戴电子织物展品。新华社记者 金立旺 摄

当有些人还认为“元宇宙”只是游戏,宇航员已经用它投入太空任务训练;有些家长担心Deepseek会让孩子变懒,教师们却开始用它设计个性化教案。通过科普,最新科技成果得以走进更多人的工作和生活,那些拥抱新科技、运用新科技的人群,将先一步打开更多“可能性”的窗口。

2025年8月9日,孩子们在位于天津的滨海科技馆内体验科普实验。新华社发(杜鹏辉 摄)

前沿科技的科普,会注入更多参与感。国家重大科技工程,既是最前沿科技,也是深刻改变人类未来的国之重器,但极高的专业门槛常常让公众感到遥不可及。重大科技工程的科普,让藏于深山、潜于深海、冲向深空的大科学装置,变成能了解、能共情的身边事,点燃公众“我也能参与其中”的热情。

2025年5月17日,在中国科学院物理研究所,参观者在听取志愿者介绍微加工实验室。新华社记者 金立旺 摄

贵州平塘县怀抱“中国天眼”这一天文资源,全力打造国际天文科普研学旅行目的地。沉浸式体验馆融合多种科技打造高度逼真的宇宙探索景象;一系列研学基地配备专业教学设备和导师团队,年服务学生3万余人次;当地中学将天文科普融入日常教学……无论当地青少年还是研学学生,都对“中国天眼”充满自豪。在这里科普不只是展示成果,更在悄悄播下种子,仰望星空的探索今天有他们一份见证,或许明天就将有他们的一份贡献。

参观者在贵州省平塘国际天文体验馆参观(2025年7月10日摄)。新华社记者 杨文斌 摄

从食品安全到疾病治疗,从生态治理到能源革命,从核电安全到AI伦理……如今,科技发展与公众生活密切相关,民生关切的科技热点层出不穷。然而这也让伪科普感到有机可乘,“人每天只需睡2小时”“不吃药、不手术,7天摘掉眼镜”等伪科普内容充斥网络,为了流量和销量制造恐慌、博取关注。遏制伪科普横行,既需要监管部门严格处罚、网络平台加强监测,更需要科普机构能够及时发出权威的科学声音。

2025年9月13日,社区居民在活动现场参与体验。新华社记者 刘颖 摄

以健康科普为例,如今不少医院与科研机构建立了科普激励机制,鼓励医生将专业知识转化为公众听得懂、听得进的内容:用动画演示心脑血管疾病原理,用生活案例讲解用药规范,医生出镜讲解急救知识等等。不过,要提供权威、及时、精准的科普指导,仍需多方合作、多点开花,探索建立更为高效的信息发布系统和平台,让科学跑赢谣言,让真科普打败伪科普,让科学更好地惠及公众。

科普的意义不在于一场场热热闹闹的展示,如果不能成为传播科学精神的桥梁,再热闹的科普也不过是形式化的秀场。关于科学精神的内涵观点不一,但其特征却显然可成为共识:科学精神不轻易偏信,敢于思考和质疑,不盲目接受权威结论;科学精神不赞许偏狭,崇尚严谨的实验和全面的观察,用事实验证自己的判断;科学精神不欣赏偏私,承认自身成果的局限性,并欢迎被追赶、被超越。培养科学精神,是国家科技创新之需,更是公民人格完善之需。

2025年9月5日,游客在“扶荔宫”温室群参观拍照。新华社记者 彭奕凯 摄

着眼于培养公众的科学精神,需要再度优化科普的评价体系,让衡量科普成效的标准不过分聚焦于“活动场次”“参与人次”等浅层指标,不忽视为公众提供观察思考的契机与空间。同时,还需要再度调整科普的传播方式,从科技展示转为思维培养,从单向输出转为互动共进,让科学与公众双向奔赴。

2025年9月7日,在江苏省海安市科技馆,海安市南屏小学学生体验科普小装置。新华社发(翟慧勇 摄)

河北省科技馆在发生血月月全食天象前夕,针对时下热点及时开展夜场科普,天津、浙江、四川等地推出Citywalk科普路线,用街巷串起科学知识,都是将科普融入生活的有益尝试;民航博物馆内,学生们体验飞行模拟器、学习飞机起降与巡航,华南国家植物园邀请公众成为“公民科学家”,记录植物信息绘制城市生态地图,也都为提升科普的互动性进行了良好探索。不过,我们仍然期待培养科学精神的系统性、规模化的科普活动早日到来。

天津美术学院院长邱志杰曾有一个《科普即美育》的主题演讲广受关注,他认为,美育与科普密不可分,如果不能从光的色散理论出发来理解印象派绘画,孩子只是人云亦云地被告知应该喜欢这些画作,这样的艺术教育并不能真正激发创造力。

2025年4月8日,在法国巴黎玛摩丹美术馆,一名观众在《“印象派之父”——欧仁·布丹》特展的媒体预展上参观。新华社记者 高静 摄

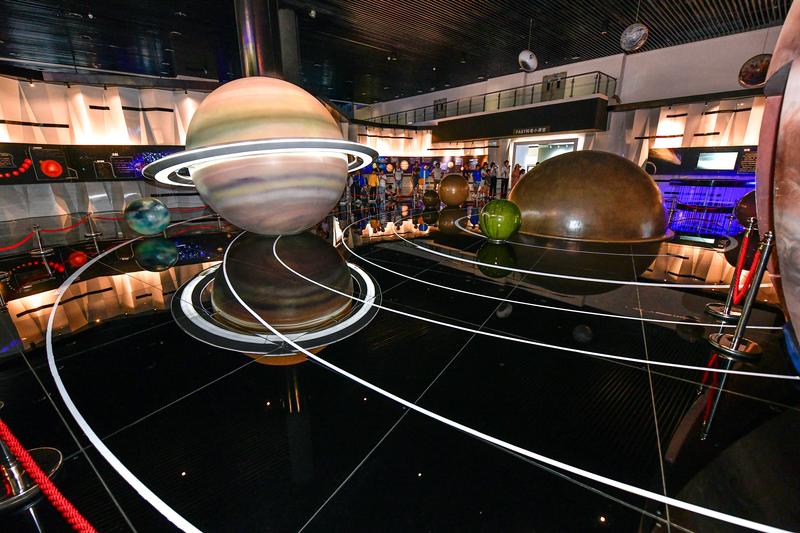

同理,在科普活动中,感性的、创意的艺术审美也不应缺席。无论雪花对称的晶体结构还是DNA双螺旋的优雅形态,无论行星围绕恒星运转的和谐轨迹还是极光在夜空中舞动的绚烂色彩,科学探索的过程中,无时不在呈现着“自然大美”。当科普与艺术相遇,那些隐藏在科学背后的美将以更具感染力的形式呈现,科普也将不再是冰冷生硬的知识灌输,而成为触动心灵的奇妙旅程。

2025年6月2日在佳木斯市桦川县车轱辘泡湿地拍摄的极光与星空(堆栈合成照片)。新华社发(陈志国 摄)

用数据可视化技术呈现宇宙星系,以分形结构为灵感创作抽象绘画,在戏剧表演中跟随科学家去探索发现……这些时刻,科学与艺术的界限已经模糊,它们同时指向“真”与“美”,同时对人进行着滋养、丰富和唤醒。

2025年6月5日在展览上拍摄的数字复原后的达·芬奇手稿《大西洋古抄本》。新华社记者 陈钟昊 摄

当科普与艺术审美相融,知识也将内化为人的情感共鸣。邱志杰院长在“科普即美育”的思考中还提出“乡村科普壁画”的创意。他设想在乡村壁画中以夜光涂料绘制星空图,孩子们一边仰望星空,一边可以在画中找到星星的名字和位置。试想如果这样的科普景象变为现实,必将成为孩子们心中鲜活、亲切的生活印记。

2025年7月14日,小朋友在河北省石家庄市美术馆AI艺术画展体验区与机器人互动。新华社发(陈其保 摄)

科普慢不得,它需要及时回应社会关切和热点议题,走在伪科普之前;科普也急不得,它也要沉下心来打磨精品,注重潜移默化,久久为功。不迷恋炫目,不追逐喝彩,多想一层,多做一步,相信会有更多跟得上时代、经得起检验、融合科学精神和艺术审美的科普出现在公众身边。(图片来源:新华社)

监制:贾海丽

策划:董亚青 陈海虹

统筹:张登峰 孙向向

文案:王 硕

美编:孙向向