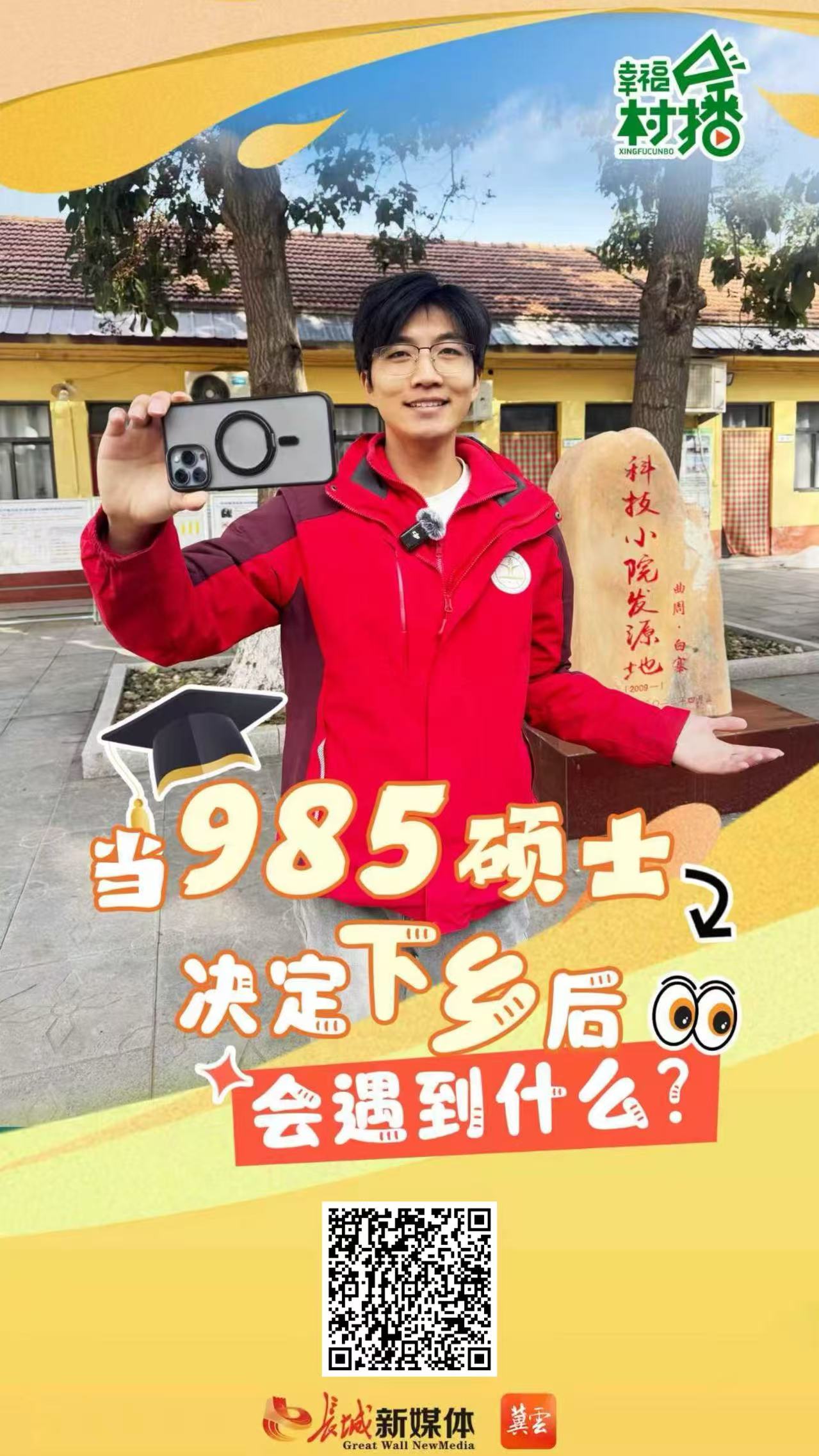

科技小院的种子早在2009年6月便已种下——全国首个科技小院在曲周白寨乡诞生。16年来,一批又一批中国农业大学学生来到曲周。如今,中国农业大学与曲周县已经合作建成了16个科技小院,并推出“零距离、零时差、零门槛、零费用”的“四零服务”体系,通过“四零服务”做给农民看、讲给农民听、指导农民干、带着农民赚。为了让农民掌握新技术,师生们化身田间地头的“专家”,用最通俗易懂的方言土话讲解技术要点,李康宁(网民:康晓北)就是其中一员。

记者了解到,每个科技小院所研究的课题也不同,李康宁所在的白寨科技小院是负责绿色种养一体化、农业废弃物循环利用等方面的课题。他在实验室介绍,现在做的是黑水虻生物转化技术实验,它处理过程周期短,相较于传统堆肥处理,甲烷等温室气体排放更少,还能产生高价值的昆虫蛋白和虫沙肥,帮助当地养殖户实现粪污的高值循环利用。

“书本上的知识,必须要经过实践才能算真正有了价值。”李康宁用这样一句话形容他的科研生活。在来到曲周科技小院之前,他短视频内容更多是记录生活,而如今他已经从一个记录者变为分享者与科普员。“我希望可以通过短视频的方式让网友们不仅看到前沿的科学农业技术,更能尝到我们曲周地道的特色农产品。”李康宁说。

与李康宁有着同样想法的还有他的同学袁葱。袁葱是刘庄科技小院的院长,也是“河北曲周刘庄科技小院”网店的店长。她带领小院其他人积极探索直播助农模式,今年9月,她们通过线上直播,推出了以刘庄科技小院自种优质麦为原料制作的月饼礼盒,上线不久便售出了100多单。“产品这么受欢迎,确实超出了我们预期,我们还得继续通过直播来推广我们的产品,开发优质麦高附加值产品,赋能产业链带动农民真正增收。”袁葱说。

值得一提的是,曲周科技小院的模式正逐步走向世界。依托中国农业大学与马拉维共和国合作的“中非科技小院”项目,在曲周共建4对中非“双胞胎科技小院”,累计为12个非洲国家培养90余名高素质农业人才,让他们学习中国先进农业技术与管理经验,推动当地农业发展,为全球减贫与粮食安全贡献中国智慧。

在这一创新实践中,来自非洲尼日利亚的纳茨鲁对此深有感慨,在科技小院留学的两年间,他不仅掌握了多项农业新技术,还积极参与直播助农行动,与同学们一起通过线上直播来宣传当地特色农产品,用实际行动来支持乡村振兴。“这段经历让我非常难忘,也让我坚信科技为助力农业发展带来了更多可能。”纳茨鲁说。

总策划:文 炜 张丽荣 李 遥

统 筹:冀 伟 杨建民 易正林 贺宏伟

编 导:杜若楠 贾宏博

摄 像:王守一 王喜民

后 期:李佳琦 白亚军

海 报:李元华

河北省农业农村厅

中国乡村振兴杂志社

长城新媒体集团

联合出品

特别鸣谢

中国农业大学

曲周县委宣传部

曲周县融媒体中心