2021年8月,习近平总书记到河北省承德市考察时指出:“承德见证了我们国家历史发展的一些重要历史时刻,汉藏满蒙等中华各民族交往交流交融,在这里留下了许多历史印记。”

牢记嘱托,感恩奋进,四年过去,承德博物馆始终坚持创新实践,让文物说话,让历史发声,在创新中传承中华民族的集体记忆,讲好文物里的民族团结故事。

图为承德博物馆。长城网·冀云客户端记者 陈志洋 摄

替文物说话,从“看热闹”到“看门道”

“我们展览的这一部分主要介绍的就是土尔扈特部从伏尔加河草原,逾越艰难险阻、万里东归这一段历史。”10月23日早上九点,在承德博物馆“民族团结”展厅内,宣教部讲解员王赛阳正站在一幅描绘着土尔扈特部东归的壁画前向游客说道。而他身后这幅壁画,只需要用手轻轻一推,配套的讲解音乐便会准确响起,让游客能够身临其境地感受历史。

图为王赛阳(右一)正在给游客讲解。长城网·冀云客户端记者 陈志洋 摄

承德历史底蕴深厚,有着5000多年的红山文化、1000年的辽金文化、300年的山庄文化。作为这座历史文化名城的守护者与传播者,承德博物馆肩负着讲好承德故事、传播民族团结佳话的重任。“我们讲解员的工作,其实就是替文物说话,打破文物与观众之间的壁垒,带着他们从‘看热闹’到‘看门道’。”王赛阳对记者说道。

为了让沉睡的文物“活”起来,承德博物馆还运用多种现代化手段,让历史场景生动再现。比如通过3D动画的形式,真实生动地再现了《万树园赐宴图》中的场景,还有《可移动文物数字化保护项目》成果——“魔墙”,在展示精美院藏文物的同时,实现了人机互动等。专业讲解、沉浸式体验,让厚重的历史变得可亲可感。

精心策展,为每一件文物打造专属舞台

中午十二点,在“光阴的故事”展厅,展览部职员董长浩正在调整展区陈设位置。“我们策展就像导演,为每一件文物打造专属的舞台。”董长浩形象地比喻道。

图为董长浩(左)和同事正在记录展品。长城网·冀云客户端记者 陈志洋 摄

为加强文物资源保护挖掘与利用,扎实推进文博事业繁荣发展,2022年9月,承德博物馆、承德避暑山庄博物馆、档案馆、信息中心等单位合并,成立了承德避暑山庄博物院。设有承德博物馆和避暑山庄博物馆两大展区,以简约大气的体量表现承德悠久的历史和浑厚深沉的皇家气质。

承德博物馆内所有展览都是展示承德的变迁、避暑山庄的历史与承德多民族融合发展等主题,同时每年还推出4至5个临时展览,如在重要节假日推出的主题展,以及引进展现其他地区优秀传统文化的特展,满足观众多样化的需求。“像我们现在所处的这个展厅是2023年推出的,以承德历史记忆为切入点,用这些老照片、老物件还原发生在大街小巷的故事,再现承德的历史岁月,也承托了无数市民的乡愁记忆。”董长浩笑着说道。

承德博物馆目前拥有两个展区共26个展览,其中基本陈列16个,复原陈列6个,临时展览4个。这些展览各具特色,共同奏响了民族团结的主旋律。

修复新技,让历史重焕生机

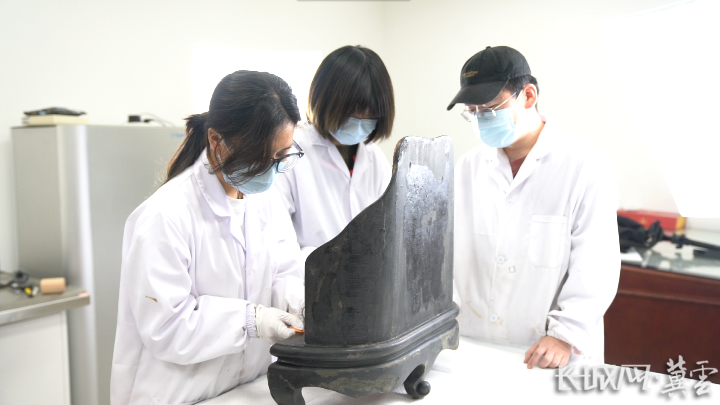

“我们可以看到这部分出现了底部漆灰层剥落的病害,一会要对这一部分进行补配。”下午两点,在文物修复室,文物科技保护部副主任尤晓红正在和同事精心修复一件清代漆木器。

图为工作人员正在修复文物。长城网·冀云客户端记者 陈志洋 摄

承德避暑山庄博物院拥有19万余件馆藏文物,大多是原避暑山庄的宫廷陈设及祭祀礼器,具有不可替代的历史文化价值。从2019年开始,博物院围绕院藏重点文物,先后统筹开展了陶器、瓷器、珐琅等五个保护修复项目。

“一级文物‘战国朱绘灰陶兔耳簋’的修复过程最让我印象深刻,在出土时它的口部破碎,双耳断裂,底座因磕伤残缺,彩绘更是出现脱落褪色龟裂等病害,我们严格遵循最小干预、可逆性等文物保护原则,通过清洗、彩绘层加固、拼对连接等多种技术手段,让这件珍贵文物重焕光彩。”尤晓红自豪地对记者说道。

如今,承德博物馆引入了多项无损检测技术,如X射线探伤、X荧光光谱分析等,X射线凭借穿透性强、分辨率高且对文物无损伤的核心优势,能够精准探测文物内部结构及病害情况,为文物修复提供科学依据。

“十四五”收官之际,承德博物馆交出了一份亮眼成绩单:获评国家一级博物馆、《望长城内外——清盛世民族团结实录》展厅荣获全国博物馆十大陈列展览精品奖以及新时代博物馆百大陈列展览精品两项大奖、宣传教育工作被评为全国文化遗产云传播优秀云讲堂项目……与此同时,承德博物馆还与北京故宫、沈阳故宫、西藏日喀则扎什伦布寺等单位开展合作,但副馆长韩莉更看重无形之变:“我们不仅是在建设博物馆,更是在构筑中华民族共同体意识的教育基地。让历史照进现实,让民族团结的种子在更多人心中生根发芽,这才是博物馆真正的价值。”

总策划:郭新耀 王悦路

总监制:李 遥

监 制:贾海丽

策 划:赵大鹏

文 案:张 群

制 作:祁 鑫 孟繁茜(实习生)

拍 摄:陈志洋 祁 鑫 闫馨璐(实习生)