河北经济日报记者 吴新光

随着第20届中国吴桥国际杂技艺术节的开幕,吴桥掀起了一股杂技文旅热潮。

9月29日下午2时30分,吴桥杂技大世界“杂技小院”彭家班世家杂技演出鸣锣开场。72岁的杂技老艺人齐爱红分别将软红球、茶杯盖、帽子,放在伞沿,进行转伞表演。随着伞飞快旋转,茶杯盖也立了起来,同步进行旋转。娴熟的伞技征服现场观众,赢得满堂彩。

72岁的杂技老艺人齐爱红娴熟的伞技征服现场观众。河北经济日报记者 吴新光 摄

河北省级非物质文化遗产“飞叉”代表性传承人、彭家班少班主彭立新手握飞叉一亮相便气场全开。表演中,飞叉环绕周身,丝滑均匀似无阻力;叉尖轻挑,动作干脆尽显功底;飞叉抛向高空的刹那,带着轻响升至顶点,又循着精准轨迹缓缓下落,尽显控叉功力。

“吴桥杂技节‘回家’,我还参加了昨晚(9月28日)杂技节开幕式的演出,心情非常激动。”彭立新告诉记者,“相比往年这个时候,今年的游客数量明显增多,你看,我们这个‘杂技小院’都坐满了,一天演出4场,场场爆满。”

彭家班少班主彭立新飞叉舞得出神入化。河北经济日报记者 吴新光 摄

在吴桥杂技大世界“鬼手居”剧场内,来自河南和山东等地的游客围坐在舞台四周,兴致勃勃地观看魔术表演《三仙归洞》。

“你们说这个碗里有几个球?这边的朋友,您猜怎么着……没有!”语言风趣幽默,动作干净利索,在沧州市级非物质文化遗产“古彩戏法”代表性传承人王立刚手里,瓷碗和小红球都像被施了魔法,让人看得眼花缭乱,掌声喝彩声不断响起。

来自山东的游客滕先生笑着说:“猜不着、看不透,到底怎么做到的?直到现在,我满脑子都是问号。”对吴桥杂技向往已久的他,这次和朋友专程坐旅游大巴前来,看到了精彩的现场版《三仙归洞》,大饱眼福。

“伴随吴桥杂技艺术节的开幕,近期,慕名来吴桥杂技大世界旅游的外地游客特别多。”吴桥杂技大世界旅游有限公司江湖文化城经理曾玉芳说,“满满的人气让我们对即将到来的国庆中秋假期有了更多的期待。”

本届吴桥杂技艺术节期间,为让更多游客体验杂技艺术的魅力,吴桥杂技大世界还将举行九月庙会、百鼓迎宾、江湖市井秀等活动。

9月28日晚,吴桥东方杂技城内流光溢彩,开幕演出《梦·吴桥》在这里举行。来自福建福州的张先生,专程赶来吴桥看杂技演出。“场面惊险刺激,美轮美奂,吴桥真不愧是‘杂技之乡’。”张先生边说边竖大拇指。

张先生是慕吴桥杂技节的名而来的,此次在吴桥准备待三天,好好领略下吴桥博大精深的杂技文化。

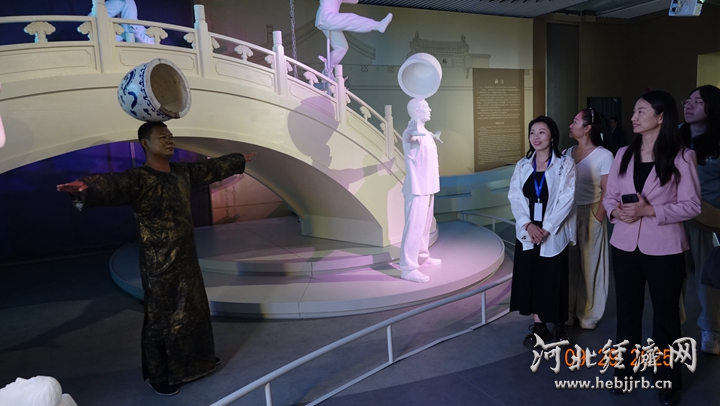

与会嘉宾及游客参观吴桥杂技博物馆。河北经济日报记者 吴新光 摄

新落成的吴桥杂技博物馆,也成为许多游客的打卡地。

吴桥杂技艺术节期间,吴桥杂技文化艺术展正在这里火热举办。许多参会嘉宾及游客来到这里观看展览。“通过观看展览,我知道了吴桥杂技至今已衍生出耍弄表演、形体表演、平衡表演、马术表演、魔术表演、滑稽表演、驯兽表演等十一大门类、数百种特色节目,真是涨了知识。”前来观展的刘女士对记者说。

吴桥作为“中国杂技之乡”,杂技文化源远流长,素有“上至九十九,下至才会走,吴桥耍杂技,人人有一手”的美誉。近年来,吴桥县深入实施“文旅兴县”战略,大力发展文旅产业,吴桥杂技博物馆的建设落成便是其中重要一环。

吴桥县文化广电和旅游局相关负责人介绍,作为专题性文化载体,吴桥杂技博物馆既是杂技技艺的“活态档案馆”,更是让非物质文化遗产走进大众、连接历史与当下的重要纽带。博物馆的建成运营,将为游客带来沉浸式体验,使游客在身临其境中感受吴桥杂技的千年传承与大运河文化的独特魅力。