冀时客户端报道 总占地面积7500公顷的沧州南大港湿地,是一个由草甸、沼泽、水体、野生动植物等多种生态要素组成的湿地系统,随着生态环境的持续向好,南大港湿地成为众多珍稀鸟类栖息、繁衍、迁徙的天堂。特别策划《行走渤海湾》,一起走进鸟儿的“幸福社区”。

雨后的南大港湿地,水草丰美,天空湛蓝如洗,微风拂过,苇秆轻轻摇曳,仿佛在演奏一曲自然乐章。黄清港骑上电动车准时出发,沿着湖岸线一路向西,开始了一天的巡护工作。

黄清港告诉记者,他的日常工作包括鸟类观测、火险排查以及环境卫生维护等,每天巡护三次,每次一个小时左右。

在南大港湿地,像黄清港一样的巡护员共有20人,两人一组,值守在10个站点。黄清港和他的搭档轮流值守,每两天换一次班。如果遇到不认识的生物,他会详细地记录下来,为湿地研究候鸟迁徙和保护提供详细依据。

黄清港说:“大雁就是嘎嘎地叫,鹤的叫声非常细。这几年,越来越多的鸟类飞到我们南大港湿地来,让湿地有了一个非常美好的景色,我们以后会更加努力守护好这片湿地。”

南大港湿地临近渤海,是我国重要湿地之一。总面积达7500公顷的候鸟栖息地,是东亚—澳大利西亚候鸟迁飞路线上的关键驿站与珍稀水鸟的繁育天堂。然而,生态系统的完整源于持续不懈地修复与守护。

“对养殖池围堰进行了地形改造,有浅滩、水域和5个生态岛。这几年,迁徙来的鸟最先在这里安营扎寨,由于小岛隐蔽性较好,更利于候鸟在这里栖息。”沧州市南大港管理区农业发展公司副经理王宽说,这几年实施了南大港山水林田湖草沙一体化保护修复等项目,恢复湿地308.8公顷。

2024年7月,沧州南大港候鸟栖息地作为中国黄(渤)海候鸟栖息地(第二期)的组成部分,被列入《世界遗产名录》。当地观测到的候鸟数量,从2019年的2万只,增长到2024年的10万多只,5年间增加了4倍。特别是去年以来,湿地增加了牛背鹭、赤嘴潜鸭、东方白鹳、棉凫等珍贵鸟类。王宽告诉记者,现在还没到候鸟大规模迁徙季,但是在湿地北侧的一个生态修复区域,一些比较珍稀的鸟儿已经来了。

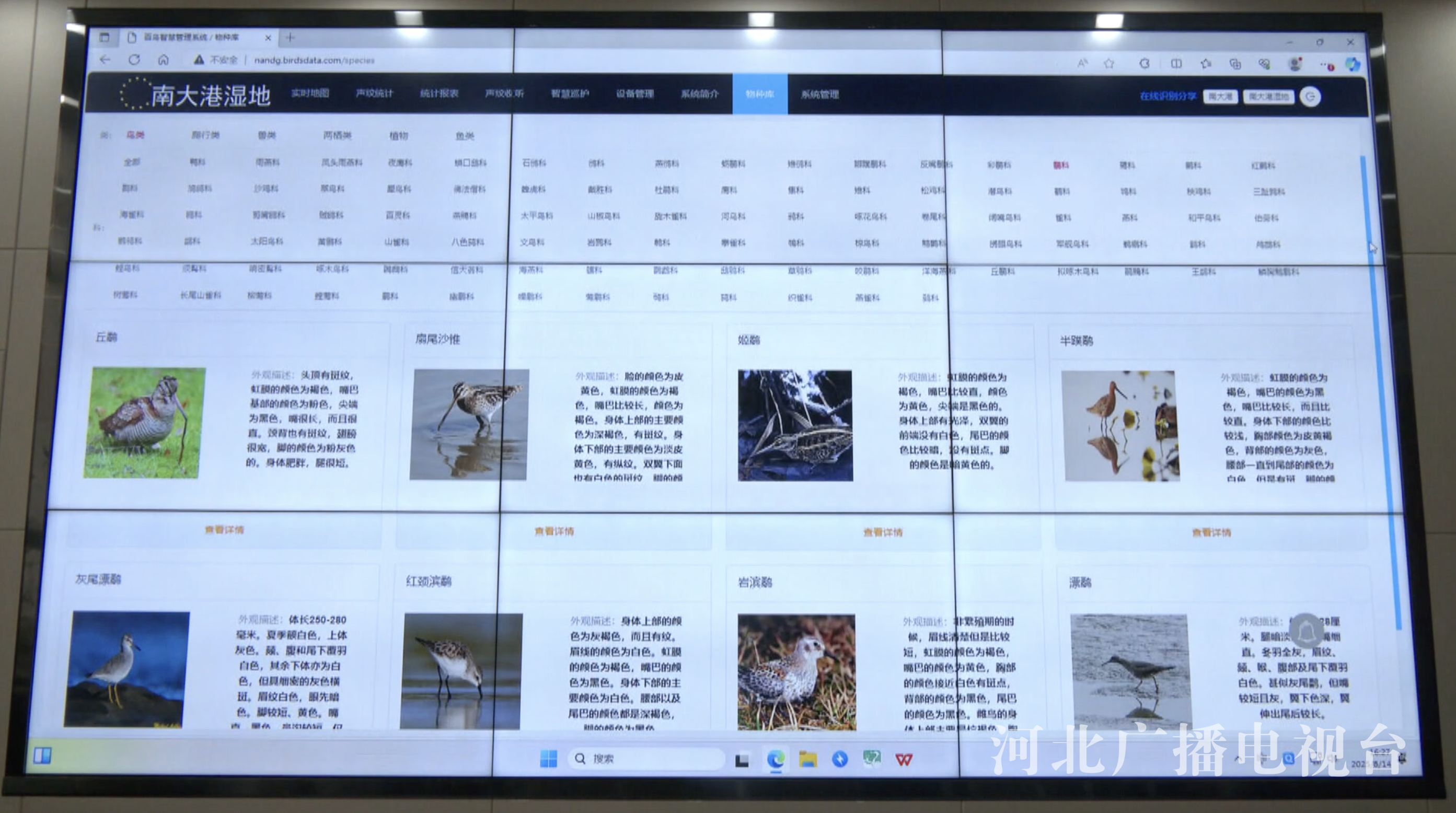

能够精准捕捉到早期到达的候鸟,监测出鸟类的数量和品种,南大港湿地科研监测一体化平台发挥着至关重要的作用。在平台上,显示着光顾湿地的众多鸟儿,每只鸟上方还标注了鸟名等信息,平台还记录了当日监测的鸟叫声条数。点开声纹统计,里面详细记录着各类鸟出现的时间,点开还能听到对应的鸟叫声。

截至目前,该平台已累计收集了超过22万条各类音频记录,并从中成功识别出多达197种鸟类,包括许多珍稀和重点保护物种。这些海量的数据不仅丰富了南大港湿地的生物多样性,更为科研人员研究鸟类行为学、种群动态以及评估湿地生态健康状况提供了坚实的数据基础。

如今,南大港湿地记录在册的鸟类有272种,其中17种是国家一级重点保护鸟类,52种是国家二级重点保护鸟类。对“保护对象”了如指掌的背后,除了人工巡护和智能监测的双重保障,还有一群快乐的“拍鸟人”。63岁的刘全胜就是其中之一。

“我拍鸟儿近10年了,拍了几万张,都在电脑、手机里面保存着。”刘全胜说,鸟儿迁徙的时候,他几乎每天过来,拍摄下鸟群时而散开、时而聚拢的壮观场面。

“现在南大港湿地的环境经过修复,变得越来越好,珍稀鸟类越来越多,你像白枕鹤、白天鹅、东方白鹳经常见到,还有很多不知道名字的鸟儿都来这里‘安家落户’。”提起各种鸟类,刘全胜如数家珍。为了拍鸟,他换了一台又一台相机,拍摄的上万张照片里,不仅能看到经常光顾湿地的“熟客”,还有远道而来的“贵宾”,也见证着这里的生态蝶变。