长城网·冀云客户端记者 闫思宇 韩建强 通讯员 孙晓晨 张硕

在白求恩国际和平医院,有一位特殊的眼科医生,他身着白大褂,鼻梁上架着老花镜,用布满皱纹的手,专注地为患者检查、诊断。同时耐心向后辈拆解诊疗要点、传授临床经验。

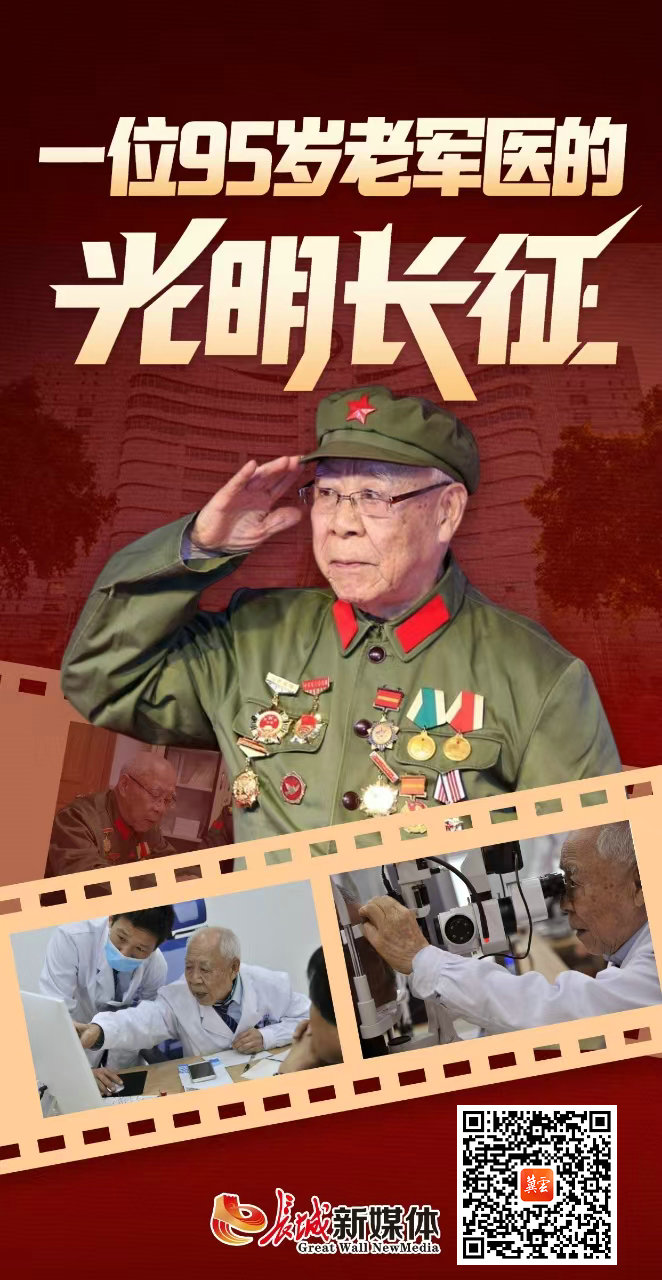

他叫刘世钺,今年95岁,现在是河北省军区石家庄第二离职干部休养所的一名离休干部。1994年离休后,他坚持义务出诊不要报酬,并通过电话答疑、捐赠诊疗资料等方式,持续把毕生经验传给年轻医者,用坚守与奉献书写着一位老军医的“光明长征”。

从“小八路”到战地医生

1938年,8岁的刘世钺,在山西榆社县的抗日烽火中,加入了129师宣传队,成为队伍里年纪最小的“小八路”。他跟着队伍翻山越岭,在晋冀鲁豫地区的各个村庄,用稚嫩的嗓音呼喊着抗日口号,提着石灰桶,一笔一画刷写抗日标语:把日本侵略者赶出去!

1946年,刘世钺在宣传队时的照片。图片由河北省军区石家庄第二离职干部休养所提供

百团大战期间,刘世钺穿梭于阵地之间,冒着枪林弹雨,为战士们送上鼓舞士气的快板表演。在山西省左权县一次慰问演出时,日军突然来袭,村民们紧急将他藏进羊圈。此后,大哥、五叔相继牺牲在战场,家人的鲜血,让他更加坚定了跟着共产党闹革命的决心。

1946年,刘世钺光荣入党,不久后,他穿上白大褂,投身到救死扶伤的事业中。

太原战役的堑壕里,他争分夺秒抢救伤员;抗美援朝的中朝边境线上,他在简陋的帐篷里,为志愿军战士处理伤口。

“当时条件太艰苦,处理伤口只能靠最原始的办法,他疼得浑身颤抖,还一直说谢谢……”回忆起一位全身大面积烧伤的战友贾福安,刘世钺眼中泛起泪光,“当年和我一起当兵的战友,很多都牺牲了,我有责任替他们为党和人民多做些事情。”

从“门外汉”到眼科专家

1949年,刘世钺毕业分配到白求恩国际和平医院眼科。面对科室里空空如也的书架、简陋的医疗设备,他丝毫没有退缩。没有显微镜,他就用放大镜代替;缺乏临床经验,他就跟着老医生一点点学习积累。凭借着父亲找来的一本眼科教材,刘世钺开始了艰难的自学之路。

1964年,刘世钺开展临床教学。图片由河北省军区石家庄第二离职干部休养所提供

20世纪70年代,泪囊疾病诊断是眼科领域的一大难题。刘世钺看在眼里,急在心上,他对着人体标本反复练习泪囊穿刺,手指被扎得鲜血淋漓,却从未放弃。经过无数次尝试,他首创“泪囊穿刺造影术”,将诊断准确率从不足40%提升到90%以上,这一技术迅速在全国推广,让无数患者受益。

1973年,正定县农民杨丙仁因角膜溃烂遗留的角膜白斑几近失明,辗转找到刘世钺。可那时,医院连一台手术显微镜都没有,刘世钺在放大镜的辅助下,手持比发丝还细的角膜缝线,在仅1毫米厚的角膜上,小心翼翼地缝合。手术持续了两个多小时,汗水湿透了他的手术衣,最终,手术成功!44年后,杨丙仁再次找到刘世钺,当年移植的角膜依旧透亮,他紧紧握着刘世钺的手,激动地说:“刘大夫,是您给了我第二次光明!”

从医数十载,刘世钺累计诊治患者数万名,发表学术论文60余篇,荣获13项军队科技进步奖。但他始终保持着谦逊与质朴,坐诊时,他总是先搓热手指,再轻轻地扒开病人的双睑,洞察任何一个可能的病变。能用肉眼判断的,他就决不让病人额外花钱做检查。开药方时,他总是想着如何为患者节省开支,能用便宜药,绝不开贵药。

“我在白求恩国际和平医院工作了大半辈子,我一生的榜样就是白求恩大夫。”刘世钺说。

31年义诊传业的坚守

对于许多人来说,离休是工作的终点。1994年,刘世钺到了离休的年纪,可他却向医院党委郑重提出:“我还能出门诊,不要一分钱报酬!”

2013年,一位即将退役回乡的老兵找到刘世钺,他患有飞蚊症,因回乡后复诊不便,满脸愁容。刘世钺得知后,当晚就手写了一份详细的康复指南,不仅罗列了日常注意事项,还标注了每种药物的服用方法、时间。第二天,他又多方联系老兵家乡的医院,嘱托医生帮忙跟进病情。“战士们保家卫国,我们得为他们的健康负责到底。”刘世钺说。

离休后的刘世钺出诊时耐心询问患者病情。图片由河北省军区石家庄第二离职干部休养所提供

2016年,考虑到刘世钺年事已高,医院决定不再为他安排出诊。然而,这位老医生却“不领情”,他专门给领导写了一封信:“虽然我已经85岁了,但我仍有继续为党做点工作的能力,出专家门诊是尽个人义务,不求任何报酬,如果领导能允许我继续工作,就是给我的最高待遇,也是我最大的快乐!”

除了在医院坐诊,刘世钺还时常惦记着山西老家的乡亲们。86岁那年,他召集在北京、青岛、济南、成都等地从医的亲属共29人,利用中秋节假期,一同回到家乡义诊3天。为乡亲们查视力、测眼压、开药方,还自掏腰包免费发放药品,他总说:“我从这里走出去,如今有能力了,就该回来为大家做点事。”

2024年,刘世钺为年轻官兵讲课。图片由河北省军区石家庄第二离职干部休养所提供

这些年,刘世钺还成了红色教育的“活教材”。在河北中医药大学等20余所院校的课堂上,他为学生们讲述百团大战的惨烈、志愿军战士的英勇,分享自己从医路上的点滴故事。“你们不仅要学好医术,更要传承红色基因,牢记为人民服务的宗旨。”

从战火纷飞的童年,到救死扶伤的医途,再到离休后义务奉献的岁月,刘世钺用一生践行着“为党工作,为人民服务”的誓言。他的“光明长征”,从未停歇,激励着一代又一代医者,传承红色基因,守护人民健康。正如他常说的:“军装虽脱,兵心不改;离休不休,奋斗不止。”